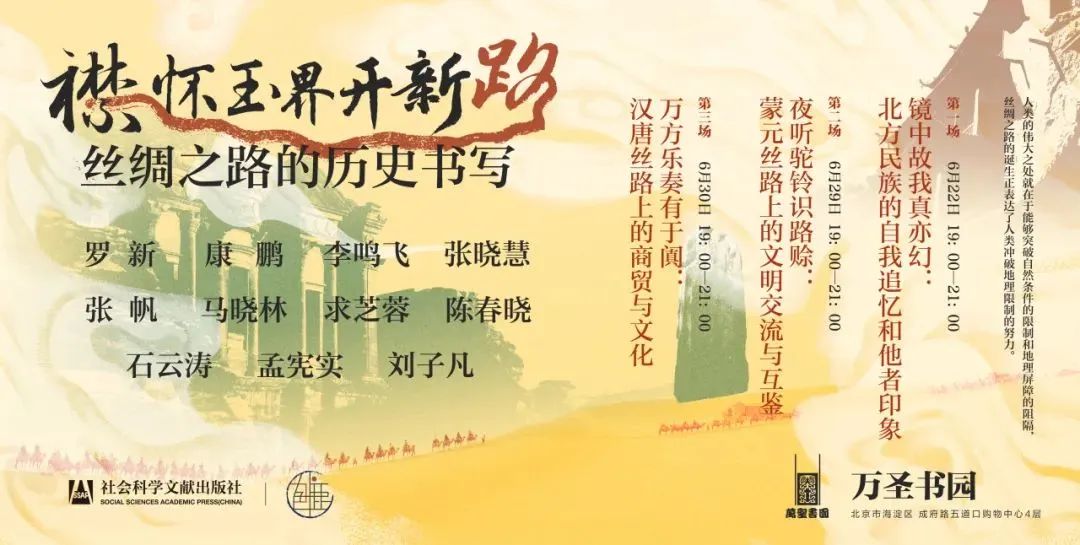

九色鹿沙龙活动 | 襟怀玉界开新路——丝绸之路的历史书写

“丝绸之路”这个词在德国地理学家李希霍芬的五卷本《中国》中第一次出现并渐渐流行。他称新疆和田地区为“丝国”“丝城”,地图说明中直接使用了“丝绸之路”一词,用来指称中国北方的贸易通道;1910年,另一位德国考古学家、地理学家阿尔巴特·赫尔曼出版《中国与叙利亚之间的古代丝绸之路》一书,沿用其名,把这条路向西延伸到了地中海和小亚细亚。

李希霍芬的丝绸之路概念不仅用于亚欧非古老大陆上的陆上道路(由绿洲丝路扩展到草原丝路),后来的研究者还将这个名称扩展到了东西方之间的海上贸易道路。所谓的海上丝绸之路,也被定义为经过中国南方各个港口如扬州、泉州、广州等乘船西行到达东南亚、印度、阿拉伯甚至更远地区的线路。东西方之间的海上贸易在大航海时代之前就存在着,造船业的发达和对季风(中国人称为信风)的掌握,使得穿越阿拉伯海、印度洋和中国海之间的风帆往来不绝,海上贸易因为运输成本低、数量大,而使海上丝绸之路后来居上,成为东西方交流的主要通道。

无论是传统的陆上丝绸之路,还是海上丝绸之路,都强调东西方之间在历史、文化与经济等层面的联系,倾向于视不同地区人群间的经济与文化需求为一种互惠关系。这一属性顺应了近百年来世界历史的大势,因此最受欢迎。

但如果过多沉浸在“丝绸之路”具有浪漫色彩的历史想象中,可能会忽视或淡化更多的历史细节。丝绸之路研究的对象,应该是不同地区的人群对彼此沟通的需求、为此所做的努力,以及这种努力的历史成果。离开了长距离交流、异文化接触和复数历史的汇合,就不是丝绸之路研究了。对丝绸之路单一区域和单一人群的历史所做的探讨,不应该是丝绸之路研究这个学科的目标。从这个意义上说,丝绸之路研究,是世界史、全球史的微缩版。

本次系列活动,社会科学文献出版社历史学分社邀请相关领域的知名学者,就历史上中国与世界如何通过丝绸之路相互交往、共同繁荣的问题展开讨论。我们希望通过这样的安排,向公众提供专业的,但同时也是“接地气”的知识、思想与学问,更希望通过深刻的阅读和思想的碰撞,开拓出一条历史书写的新路。

第一场

镜中故我真亦幻:北方民族的自我追忆和他者印象

活动安排

时间:2024年6月22日 19:00—21:00

地点:北京万圣书园 (北京市海淀区成府路28号五道口购物中心F4)

活动嘉宾:

罗新 北京大学历史学系暨中国古代史研究中心教授,《内亚渊源:中古北族名号研究》作者

康鹏 中国社会科学院古代史研究所研究员

李鸣飞 中国社会科学院古代史研究所副研究员

张晓慧 中国社会科学院古代史研究所助理研究员,《追本塑源:元朝的开国故事》作者

主持人:

赵晨 社会科学文献出版社历史学分社 编辑

活动报名

线下活动预约

线上直播预约

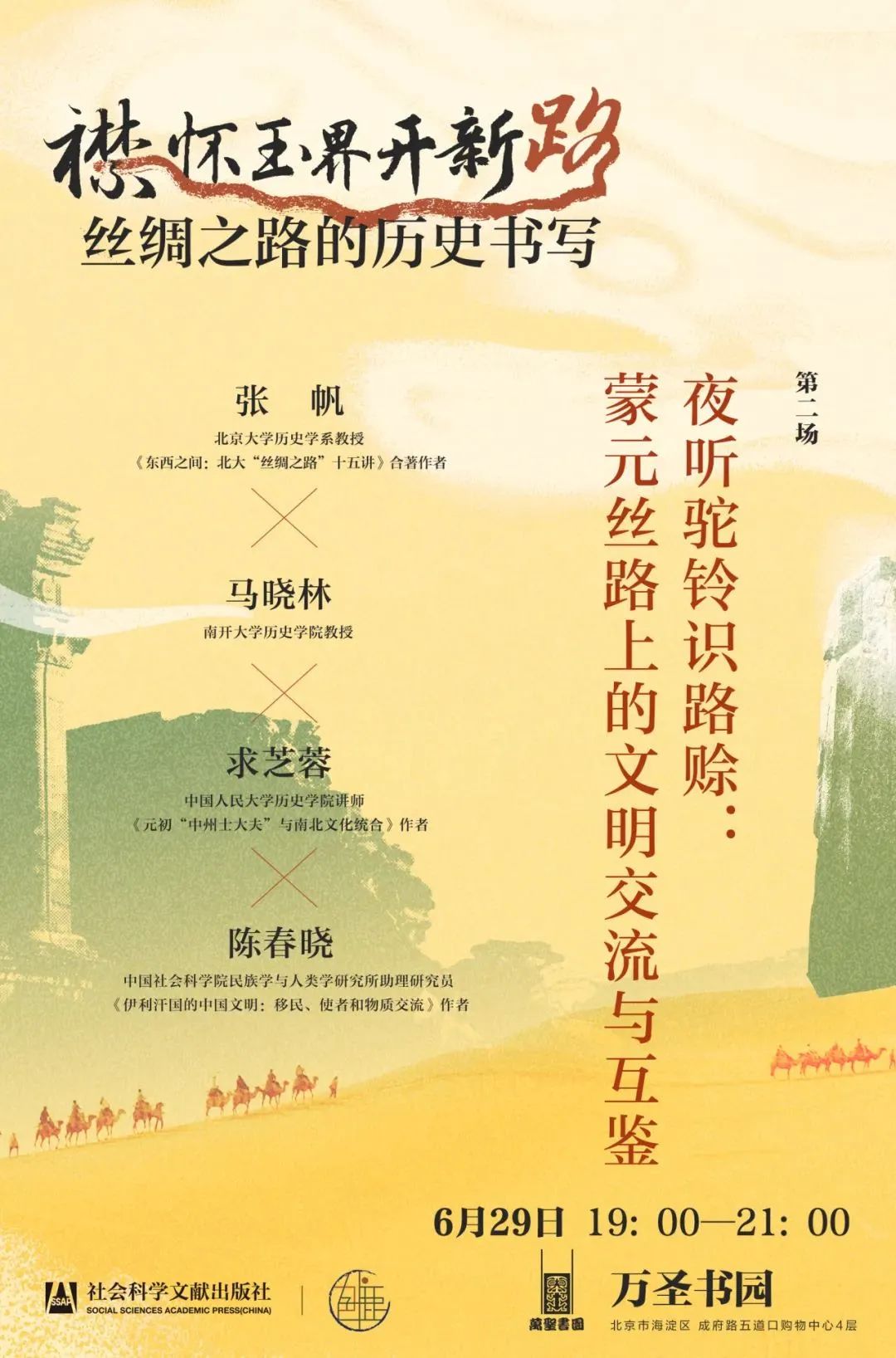

第二场

夜听驼铃识路赊:蒙元丝路上的文明交流与互鉴

人类文明的道路,从来是一条封闭走向开放、孤立走向融合的道路。丝绸之路,作为古代欧亚大陆东西方各民族之间进行物质交换和文化交流的重要通道,是古代中国和中亚、中东各地区各文明之间交流互鉴、吸纳融合的重要桥梁。

从冰期结束到农业产生,只有短短三五千年,人类迅速在亚洲的东西两端建立起巨大的人口聚落。这些聚落之间出现了联系,丝绸之路是其中的一个部分。随着马的驯化和游牧的诞生,草原地带被更加高效地利用。人类克服地理屏障的能力大大提高了。从俄罗斯阿尔泰边疆区巴孜雷克墓葬里就出土了两千多年前的中国丝绸。三千年前,塔里木盆地边缘的主要绿洲就有了相当发达的文化和聚落。在殷墟出现了和田玉,说明在张骞之前,亚洲大陆东端的中国,西端的古罗马,中间的波斯、阿拉伯诸国就已经通过丝绸之路建立了密切的联系。东西文明中心之间,从最初的接触到有记载的交往直到如今的世界一体化,明显是一个逐步加速、不断加深的过程。丝绸之路加强了欧亚大陆各地、各国的联系,是世界一体化进程中更具基础性的历程。

中国与伊朗的往来与交流是古代中外关系史的重要组成部分。中国正史对此的记载,始自《史记·大宛列传》之“安息”国,之后历代的史书皆延续了这一传统。而考古发现更把中国与伊朗的接触时间大大前推。可以说,从人类文明诞生以来,亚洲的东方与西方之间直接或间接的交流就从未中断过。至蒙元时代,中国与伊朗第一次处于同一个大政权的统治之下,元朝与以伊朗为中心的伊利汗国之间的关系变得更加密切。双方的人员往来、物质交流、文化传播达到了空前繁荣的程度。对中国方面来说,大批入华波斯回回将伊朗伊斯兰文明传入中原汉文明土壤中。蒙古统治者对色目人的倚重,促使回回文化对元朝历史产生了重要的作用,也对中土文明产生了相当强势的影响。对于伊朗来说,产自中国的高档而奢侈的瓷器、丝绸及艺术品,抑或实用而廉价的镜子、锅釜、刀剪、镊子等生活日用品,都广泛地进入到伊朗普罗大众的日常生活中,对整个波斯社会的影响更加广泛和深入。

古代文明如何向外辐射?物质交换、人群流动和文化交流之间,如何互相影响、协同发挥作用?不同时间段上,丝绸之路沿途各地区文明如何受到彼此的影响,又有怎样不同的表现?本场活动邀请北京大学历史学系教授张帆老师,南开大学历史学院教授马晓林老师,中国人民大学历史学院讲师求芝蓉老师,中国社会科学院民族学与人类学研究所助理研究员陈春晓老师,与我们一同探讨相关话题。

活动安排

时间:2024年6月29日 19:00—21:00

地点:北京万圣书园 (北京市海淀区成府路28号五道口购物中心F4)

活动嘉宾:

张帆 北京大学历史学系教授,《东西之间:北大“丝绸之路”十五讲》合著作者

马晓林 南开大学历史学院教授

求芝蓉 中国人民大学历史学院讲师

陈春晓 中国社会科学院民族学与人类学研究所助理研究员,《伊利汗国的中国文明:移民、使者和物质交流》作者

主持人:

郑彦宁 社会科学文献出版社历史学分社 编辑

活动报名

线下活动预约

线上直播预约

第三场

万方乐奏有于阗:汉唐丝路上的商贸与文化

丝绸之路是推动人类文明进步的具有重大意义的道路,汉唐时期是陆地丝绸之路发达的历史时期。从张骞出使西域、打通丝绸之路,中国与中亚等地的联系加强,一个涵盖欧亚大陆的交通网自此建立起来。人员物资、政治理念、文化思潮在这条道路上熙来攘往,各国使节、丝绢马匹、宗教典籍、送往文书、诗词歌赋,无一不是丝路交通盛况的见证。

中国通过西域与其他重要文明中心接触、往来,分享文明成果。这里,西域在很大意义上与丝绸之路内涵重合。西域的经营成功,一定是王朝发展时期的盛事,具有标志性的意义。汉武帝派张骞出使,“凿空”西域,奠定汉朝强盛的根基。唐太宗在自我评论的时候,对于成功统一西域,能够与汉武帝同功感到满意。康雍乾三朝号称是清朝盛世,经营西域的成功就是他们最值得自豪的重要内容。不仅如此,当中原把西域问题提上日程的时候,已经证明政治家的雄心、王朝的发展的势头以及国家的综合实力进入了全面上升阶段。举凡古代中国的各个朝代,如果西域成功经营这个主题缺失,理所当然地不能言及盛世。而丝绸之路给予中国的并不仅仅是文化交流的成果,更重要的是中国与世界完成了联络,彼此促进,并最终为后来的世界文化格局,奠定了坚实的基础。

丝绸之路作为推动人类文明进步的最具有重大意义的道路,是“人”走出来的。文学是人类社会生活的形象反映和情感投射,是人类社会历史的审美表现,文学的发展变化是社会历史发展变化的晴雨表。人类社会有了丝绸之路,便有了反映丝绸之路的文学。丝绸之路文学包括由“丝路”出行而产生的诗词、散文、风俗记、游方记、异物志、杂传等,以及反映丝绸之路内容的小说、戏剧作品等。丝绸之路文学是丝绸之路与文学关系研究的对象。丝绸之路作为古代历史上东西方往来的交通要道,承担着商贸经济、文化交流等方面的重要功能。形形色色的交通活动,丰富多彩的沿途风土人情,在当时的文学作品中得以呈现,形成了独特的“丝路”文学景观。

丝绸之路的经贸活动及文明交流成果如何展现?汉唐中国在丝绸之路沿线留下了哪些影响至今的遗存?丝绸之路为我国古代文学带来了怎样的境界?从丝绸之路文学景观中,可以管窥到哪些图景?本场活动将邀请北京外国语大学中文学院教授石云涛老师,中国人民大学国学院教授孟宪实老师,中国社会科学院古代史研究所副研究员刘子凡老师,与大家一同交流。

活动安排

时间:2024年6月30日 19:00—21:00

地点:北京万圣书园 (北京市海淀区成府路28号五道口购物中心F4)

活动嘉宾:

石云涛 北京外国语大学中文学院教授,《丝绸之路与汉唐文学的关系》《魏晋南北朝丝绸之路与对外关系史研究》作者

孟宪实 中国人民大学国学院教授,《汉唐时代的丝绸之路:使者·绢马·体制》作者

刘子凡 中国社会科学院古代史研究所副研究员,《万里向安西:出土文献与唐代西北经略研究》作者

主持人:

窦知远 社会科学文献出版社历史学分社 编辑

活动报名

线下活动预约

线上直播预约

策划、编辑:周畅 窦知远

审校:宋荣欣 李丽丽 赵晨

转载自:鸣沙