书单 | 古代史研究所重点图书盘点

中国社会科学院古代史研究所前身是1954年组建的中国科学院历史研究所第一所、第二所,一所所长由中国科学院院长郭沫若兼任,二所所长由陈垣兼任。1960年2月26日,中央批准一所和二所合并为中国科学院历史研究所,所长由郭沫若兼任。1977年改属中国社会科学院,2019年1月更名为中国社会科学院古代史研究所(中国历史研究院古代史研究所、郭沫若纪念馆)。古代史研究所始终坚持马克思主义立场、观点、方法,研究领域集断代史、专门史、通史研究于一体,以基础研究为主,兼顾应用对策研究,研究时段上起原始社会,下迄1840年以前的中国历史,是中国古代史研究学科门类齐全、研究领域广泛、学术成果丰硕、具有国际影响力的学术机构。 值中国社会科学院古代史研究所建所70周年之际,我们盘点了古代史研究所近十年由社科文献出版社出版的重点图书,以飨读者。

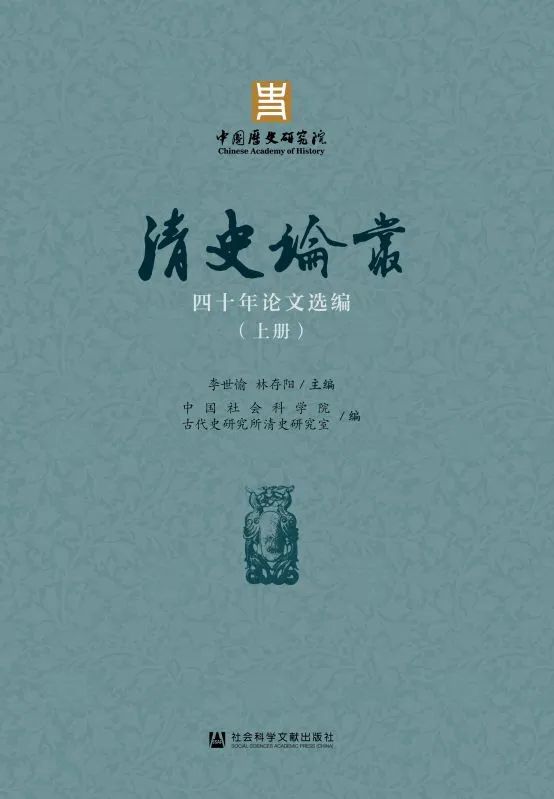

《清史论丛》四十年论文选编(上、下册)

李世愉 林存阳 主编

中国社会科学院古代史研究所清史研究室 编

2021年9月出版

ISBN:978-7-5201-8964-4

《清史论丛》走到2019年时,已有四十载。四十年来的学术路上虽历经风雨,但该刊能稳健前行,所依靠的是一批有坚定理想、有真挚情怀、有勇于献身科研精神的师友同人。在历任主编如杨向奎先生、王戎笙先生、张捷夫先生、李世愉先生等人的努力下,该刊物不仅紧跟清史学界的前沿问题,而且还注重科学性,具有宽广的胸怀。

为纪念该刊创办四十周年,古代史研究所清史研究室从过去四十周年所刊文章中,遴选出具有代表性、能彰显清史研究走向的文章进行集结,以便能较为完整呈现四十年来清史研究学者的科研水准、学术风尚,勾勒本刊所载的百年来清史研究的学术发展轨迹,为当代学者提供有益借鉴和参考。

清代捐纳与国家治理

吴四伍 著

2021年5月出版

ISBN:978-7-5201-8460-1

本书以政治生态与制度实践为路径,聚焦清代捐纳与国家治理之复杂关系,深描捐纳作为朝廷的钱袋子、士绅晋升的新梯子和满汉势力对抗的新场子,在特定的政局中千变万化、波谲云诡的诸种图景,进而勾勒捐纳和科举等新场域中满汉双方“隐形对抗”的演变历程和内在逻辑,探析清代满汉对抗最终走向“制度性溶解”的内在理路和深层机制,总结清代国家治理中技术、制度和文化的多重经验。

清代仓储的制度困境与救灾实践

吴四伍 著

2018年1月出版

ISBN:978-7-5201-0823-2

本书重在阐述清代仓储从传统到现代的复杂演变历程,以苏州长元吴丰备义仓为点、江南积谷仓为面、全国仓储为体,全方位、多层次展示清代仓储的日常实践、制度困境及其救灾逻辑,论述清代仓储从“以仓养仓”到“仓外养仓”的转变路径,进而探析传统官僚管理的内在矛盾,探索近代救荒事业发展的创新模式及治理经验。

中国何以落后挨打:问责康雍乾

王戎笙 著

2017年9月出版

ISBN:978-7-5201-1296-3

清代康雍乾时期,推行了许多积极的政策,为中华民族的发展做出过重要贡献,但从此时开始的清代皇帝及其大臣长期处于封闭状态,对世界早已形成的近代国际环境、外交方式懵然无知,以致中国卷入国际社会时,举措适当,应对失策,成为近代中国落后西方的始端。作者通过横向比较康雍乾时期的中国与西方,详细叙述中国在近代落后西方的原因。

清史论文集

周远廉 著

2015年6月出版

ISBN:978-7-5097-6889-1

本书充分利用《满文老档》来研究清朝开国时期的历史,为断定当时社会性质,提供了无可辩驳的史料和严密的考证,并全面论述了八旗制度产生的历史条件、具体内容与社会职能,最早对八贝勒“共治国政”制与清太祖努尔哈赤予以详述。此外,书中还对少年天子顺治帝做出了评价。

明代的王朝国家之路

赵现海 著

2022年12月出版

ISBN:978-7-5228-0804-8

历史研究不仅应重视时间性因素,还应考虑空间性因素。在西方话语体系影响下,关于国家形态的研究,往往从具有浓厚西欧历史烙印的民族国家出发。但在古代世界尤其是古代中国,拥有广阔疆域、多种族群、多元文化的“王朝国家”,在历史上发挥着更为长期而重要的作用。中国古代的王朝国家,是国家形态与王朝体系的结合体,相当于民族国家与区域国家秩序,乃至全球国际秩序的结合体。王朝国家一方面具有整体性的发展优势,但另一方面长期存在不同区域之间的差异,乃至冲突与对立,边疆地区成为威胁王朝稳定的主要“历史爆点”。在西欧民族国家“轻装上阵”,开展整体社会动员的同时,同一时期的明朝仍然延续了王朝国家形态,一方面继续推动经济、社会、文化的整体发展,但另一方面却难以形成整体变革,甚至将主要精力投入边疆治理,政权仍然灭亡于来自边疆的威胁。民族国家与王朝国家的不同道路,构成了近代时期中西分途的历史根源。

追本塑源:元朝的开国故事

张晓慧 著

2024年3月出版

ISBN:978-7-5228-3148-0

蒙元时代人们追忆的开国历史,呈现出以成吉思汗家族为核心的族群起源谱系。本书尝试重构成吉思汗崛起背后的蒙古历史,进而揭示上述历史记忆被权力重塑的过程。

马上衣冠:元明服饰中的蒙古因素

罗玮 著

2023年10月出版

ISBN:978-7-5228-2356-0

古代服饰是中国古代一个非常重要的物质文化特征。本书对蒙古服饰传统在元明两代数百年长时段的影响和流播遗存问题进行了系统梳理。本书广泛收集和研究大量实物、图像和文献史料,证明元朝时期,蒙古族具有鲜明北方游牧民族特色的服饰式样对当时的中国社会服饰行用状况产生了一定的影响,而且蒙古服饰并没有随着元朝的崩溃而在汉地销声匿迹,相反以不同形式继续在明代社会中广泛传播流用,其影响甚至延伸到了清代,在几个世纪的中国社会文化层面产生了一定影响。本书收集和展示了上百幅各类元明服饰的高清图像史料,很多图片是第一次在服饰史著作中展示,这是本书在服饰史研究上的一大推进。本书钩沉索隐,发前人之所未发,兼具学术性、趣味性和普及性。

遼史禮志疏證稿

李锡厚 著

2023年6月出版

ISBN:978-7-5228-1473-5

《辽史·礼志》是研究辽代政治、礼俗以及辽与北宋、西夏、高丽关系的基本史料。本书在中华书局点校本《辽史》修订本基础上重新校点,并疏通文义、解释典故、考证礼仪的初始年代及地点。不仅可供古代史研究使用,也可供影视剧创作参考。古代君王与臣下如何行礼如仪,正是相关文艺作品应当追求的细节真实。

万里向安西:出土文献与唐代西北经略研究

刘子凡 著

2024年4月出版

ISBN:978-7-5228-3739-0

唐代是中国古代文明交融与疆域发展的关键时期,特别是唐朝倾国力以西顾,重视西北的开拓与经营。这不仅是形塑唐代国家强盛、文明绚烂的历史形象的重要因素,也对中国古代乃至中亚的历史发展产生了深远影响。敦煌吐鲁番文书与各地所出石刻碑志等出土文献,为钩沉这段波澜壮阔的历史提供了更多鲜活的史料。本书聚焦于出土文献考释与唐代西北经略史的考证,同时也希望将万里之遥的长安与西域联系起来,借西北研究观察整个唐代的社会治理与制度变革。从个体与时代看,出土文献中有大量溢出于史籍之外的涉及唐代西北边疆的人物与事迹,展现了个体的功业与沉浮,也映照出时代的发展脉络;从国家与社会看,西北地区出土文献生动展现了地方机构的行政运作以及基层社会的生活百态;从中央与地方看,出土文献可以提供国家制度在地方基层落实的细节,展现统一王朝的制度实践。

撒马尔罕的金桃

[美]薛爱华(Edward Hetzel Schafer) 著

吴玉贵 译

2016年4月出版

ISBN:978-7-5097-8064-0

本书是西方汉学的一部名著,被视为西方学者研究中国古代社会、古代文化的必读之作。本书选取中华民族最值得骄傲的朝代——唐代为研究对象,详细研究了当时的世界文化交流和文明引进。内容涉及了唐朝生活的各个方面,共18类170余种,举凡生活所需、日常所用,几乎无所不包。此书不仅展现了大唐时期的社会文化、物质生活的生动画面,为认识唐朝的社会生活史和文化史提供了极有价值的参考,也是了解中华文明和文明交流史的必读书籍。

燕地古城考

曲英杰 著

2018年11月出版

ISBN:978-7-5201-3543-6

本书是中国社会科学院老年学者文库资助项目之一。燕地大体指今北京、天津及河北北部、辽宁西南部地区。为战国时期燕(匽)国极盛时所占领之地,秦汉时期于此一地区置广阳国(燕国)、涿郡、勃海郡、上谷郡、渔阳郡、右北平郡、辽西郡、辽东郡。本书以《汉书•地理志》为准,就此一地区所置134座郡(王国都)县(侯国)城的地理方位、形制布局、初始风貌及沿革变迁等予以考述,对已有的研究成果加以补充,对仍存争议的问题加以推考,对古今皆无考者亦谈出自己的看法。本书所考述古城达200余座。其内容以汉代为主,上溯至秦以前,下限一般截至南北朝。史料详实可靠,立论扎实沉稳,有创意而合于历史实际。

西周會要

王贵民 编著

2021年9月出版

ISBN:978-7-5201-8560-8

“会要”作为史书的一种体例,主要蒐辑、整理国家的典章制度和文化、经济以及历史地理、风俗民情等,以史为鉴、资政治国,有重要的理论意义和实践意义。《西周会要》按照“会要”的体例与要求,首次将西周王朝事类分为十七大类,置于五十二卷之中,内容涉及西周王朝政治、经济、军事、文化、典章制度、社会生活等方方面面。鉴于西周传世史料稀缺,本书补充大量地下材料,特别是西周金文材料,从而改变文献不足征的问题。

王朝科学的叩问之路

赵现海 著

2024年5月出版

ISBN:978-7-5228-3492-4

本书系统梳理了近代以来中西科学历史研究脉络,充分吸收了科学史、科学哲学、科学社会学各擅其胜的研究理念,指出对于中国古代科学的研究,不应从起源于西方的现代科学概念出发,寻找相应的现象进行简单比较甚至比附,而应将其放到中国古代历史整体背景之中,审视在中国古代规模庞大的王朝国家影响下,科学所呈现的独特概念体系、制度规范、实践操作与历史影响,揭示“王朝科学”的不同发展道路与内在逻辑,叩开中国古代科学研究的应有门径,勾勒世界科学图景中的别样线索。

中国史学之精华与传统

施丁 著

2014年12月出版

ISBN:978-7-5097-6686-6

本书为著名学者施丁的论文集。施丁先生共发表史学论文120余篇,本书选取了其中具有代表性的论文32篇,内容主要涉及秦汉史、史学史等方面。作者在秦汉豪族、楚汉战争、司马迁生卒年、《史记》写作态度与手法、历代史学史著作中蕴含的治史思想、丹阳齐梁石刻方位等问题上提出了自己独到的见解,取材得当,论证严密,具有较高的学术价值。作者还将古代史学界的优良传统与当今学术形势相联系,对于史学的发展方向提出了有积极意义的建议。

均田制兴废与所有制变迁

李锡厚 著

2016年10月出版

ISBN:978-7-5097-9484-5

资本主义以前的私有不同于资本主义的私有,它的前提和基础不是个人,而是自然形成的共同体——血缘共同体。均田制下的受田和还田,都是在“里”这一共同体范围内进行的,所谓“世业”(永业),是以“里”这个实质上的血缘共同体为基础的。唐末五代以后,均田制废止不行,田宅典卖、继承则都要受“亲邻”——宗族共同体的制约。

郭沫若学术述论

谢保成 著

2022年7月出版

ISBN:978-7-5228-0180-3

本书是作者研究郭沫若学术近40年的总结,为其在郭沫若研究领域的一本代表作。收文36篇3附篇,分一总论、四分论,论述郭沫若的学术体系、学术思想、学术成就、学术交往,附作者研究郭沫若的经历。反映作者“从郭沫若所研究的学术内容入手”,看20世纪学术演进之路的研究特色;以郭沫若为“联络站”,从学人交往考察20世纪学术的研究思路;以陈寅恪“与立说之古人,处于同一境界”的“真了解法”,认识郭沫若所处年代和那个年代郭沫若的研究方法。

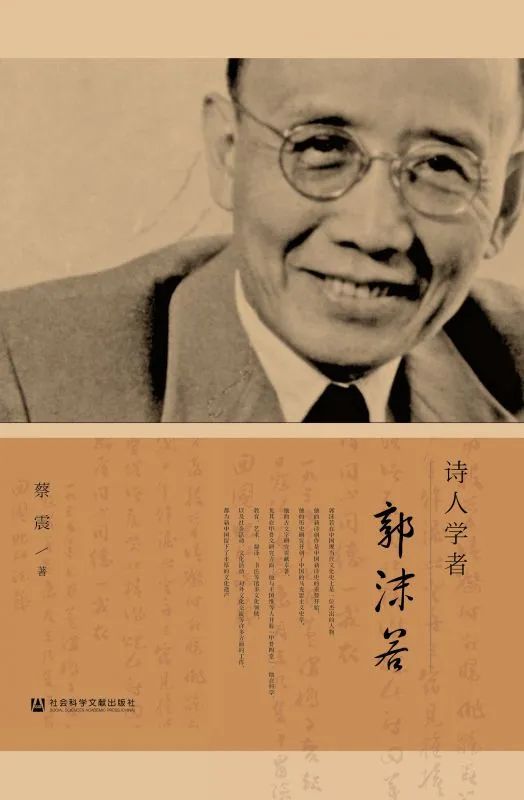

诗人学者郭沫若

蔡震 著

2021年4月出版

ISBN:978-7-5201-8105-1

他曾立志凭医学救人,却以新诗写作成为“时代底肖子”。

他从熙熙攘攘的文坛投笔从戎,在铁马金戈的北伐军旅中磨砺。

他身陷流亡海外的窘迫,但成就了一段历史学、古文字学研究的学术传奇。

……

郭沫若,一个在20世纪中国历史进程中留下深深足迹的杰出人物,是在现代文化史上可以称之为大师的人物。当然,也就应该走进我们的文化记忆中。

了解一个人,需要阅读他的一生。郭沫若的人生,既有好风凭借力的得意,也有历经坎坷的艰辛。他毕生笔耕不辍,把自己所有的激情、睿智、精彩,都通过一篇篇诗文,永远留在了历史长河中。

寒峰阁古史古文字论集

王贵民 著

2015年6月出版

ISBN:978-7-5097-7485-4

本书是作者研习先秦史所撰写的主要论文结集,内容大致分为两个方面,一方面是对商周社会几项主要制度的研究,包括社会、经济、政治、军事、文化诸方面,探讨表明,商与西周社会性质同一,史脉相继,只有发展程度的差异;一方面是对古文字主要是殷墟甲骨文的释读。本书是作者研习先秦史所撰写的主要论文结集。收进此书的论文大致分为两个方面,一方面是对商周社会几项主要制度的研究,包括社会、经济、政治、军事、文化诸方面,探讨表明,商与西周社会性质同一,史脉相继,只有发展程度的差异。另一方面是对古文字主要是殷墟甲骨文的释读,此类文章共选出七篇。这里大多数论文虽然都是二三十年前刊发的,但论文中的观点与论据并不过时,本次结集出版,希望对相关研究人员起到一定的参考作用。

中国历史地理及地名文集

史为乐 著

2018年5月出版

ISBN:978-7-5201-1719-7

本文集共收录文章三十一篇,时间跨度足有三十年,大体以历史内容先后为序。本书分为三部分:一是历史地理研究,包括对中华民族的始祖炎、黄二帝若干史实的考证,对《穆天子传》及穆天子西征的研究,对西周初年营造成周城的考证及对洛阳城址变迁的研究,对春秋战国至汉代中山国的研究,对汉初赵佗占据龙川古城的历史影响,以及对大运河的研究等;二是地名研究,主要有《谈地名学与历史研究》,以及对我国县命名的研究,对有关地名考证的诸多问题的研究等;三是对谭其骧师的回忆文章及一些有关历史方面的著作。

汉传佛文化演生史丛稿

张檿弓 著

2016年8月出版

ISBN:978-7-5097-8352-8

本书旨在探寻自印度佛教来华、汉传佛教渐次形成时期,即汉唐时期(公元一至九世纪),中华汉传佛文化诸样式的萌生演化过程(即中华礼乐文明与天竺佛陀教化遇合与化新过程)。主要内容如下:佛文化在华生根发荣之基壤——寺院经济的半自主、非自主发展,佛寺建筑主体型制之宫塔、楼塔、廊院殿阁三式遞嬗,官民营寺发愿的普遍心理期待,中古三教(儒释道)哲学论辩与时代学风,佛陀妙相的华式“中和”美韻创造及画业生徒养成,佛经翻译学与玄奘“新译”贡献,等等。

民族社会经济史研究

张雪慧 著

2018年5月出版

ISBN:978-7-5201-1985-6

作者在中国古代史和社会经济史领域辛勤耕耘多年,已出版专著之外的论文择其要者,辑入本集。 文集有三方面给人深刻印象。

一、视域开阔,作者从历史学、民族学、文化人类学视角,研究社会经济史,其方法既有史学的传承,也有引借、变革和综合。如进行民族学田野考察,借鉴文化人类学关于文化经济类型、历史民族区、文化生态、文化传播、文化遗存分析、文化比较研究等理论概念,论证原始社会转化为阶级社会进程中产生的家长奴隶制是人类最初的剥削奴役形态;将明清时期少数民族地区分为四种经济14个类型,各类型有其特色的生计方式。

二、推进和提升了少数民族社会经济史研究。本集多篇从唐、宋到明、清时期少数民族社会经济的论文是填补空白的开荒之作,或是发掘新资料,拓展新课题,加强了史学界对少数民族社会经济史科研的力度。今日少数民族社会经济史研究仍有很多空间,书中论文仍很有参考价值。

三、作者重视研究社会经济史的社会效益和现实意义。如:历史上开发边疆民族地区与自然资源的利用、保护问题,民族经济持续发展的条件;内地与边疆的经济文化交流;各种形式的移民改变了民族分布的格局,民族杂居地区的民族关系、农民土地问题等等。通过研究历史,为现在民族地区的开发建设提供可能的借鉴,增进民族团结,促进各民族共同发展繁荣。这是史学研究应提倡的。

清史论丛

主编:李世愉

创刊时间:1979年8月

《清史论丛》由中国社会科学院历史研究所清史研究室主办,是一本面向海内外的清史研究学术集刊,创办于1979年。本集刊在海内外有广泛影响,颇受学术界的重视,潜心研究、学风严谨、把握学术前沿是其重要特色。本辑所收文章,既有清代考辨历的研究文章,也有涉及清代学术史论的研究文章;既收录有关清代传统文化的博学鸿词科研究,也收录对清代地方中西文化交流研究的文章。

中国区域文化研究

主编:卜宪群

创刊时间:2019年3月

区域文化不同于地域文化,地域文化往往只着眼于对一地之文化的认识,而区域文化则包含了对一个国家或民族整体文化的深切关怀。《中国区域文化研究》将通过区域文化的研究,来揭示中国文化、中华民族文化的基因。 《中国区域文化研究》是安徽师范大学高端科研平台“中国区域文化研究院”主办、安徽省重点智库“安徽省文化发展研究院”和安徽师范大学历史与社会学院协办的学术辑刊,每年出版两辑。刊物由中国社会科学院中国历史研究院古代史研究所所长卜宪群研究员担任主编、国内著名专家学者担任编委,主要刊登中国区域文化研究相关前沿成果,努力为学术界提供交流对话平台。主要刊登与中国区域文化的理论和创意研究相关前沿成果,包括笔谈、理论反思、专题研究、文化创意、特色史料等栏目,希望从理论到实践、从研究到梳理、从史实到史料,全方位地观照中国区域文化研究的各个面向,以期为中国区域文化的研究者提供尽可能全方位的高端发文和交流平台。

历史学评论

主编:彭卫 刘洪波 张彤

创刊时间:2013年1月

《历史学评论》是中国社会科学院历史研究所《中国史研究》杂志社主办的历史专业学术刊物,也是国内第一本历史研究学术评论杂志。办刊宗旨强调在认真梳理学术研究脉络和把握时代脉搏的基础上,思考史学发展的大势,探讨理论和方法的建立及其在运用于具体研究中存在的问题;立足学术前沿,分析各种学术问题出现和研究的态势,以及学术现象变化的趋向。

郭沫若研究

主编:赵笑洁 蔡震

创刊时间:1984年8月

《郭沫若研究》作为郭沫若研究会的会刊,是以郭沫若及其著作为研究对象的学术专刊。

策划:佟譞 周畅

编辑:张思莹

审校:柳杨