侯巍 | 论《民法典》意涵下的意思表示构成要素

意思表示是法律行为的中心问题,是构建民法体系的基础概念,也是实现私法自治与社会交往的桥梁。我国《民法典》形成了较为完善的意思表示规范体系,但意思表示的构成要素仍不明晰。学术界尚存五要素说、四要素说、三要素说、二要素说和一要素说等观点。《民法典》意涵下意思表示构成要素的认定须以私法自治、归责原理、信赖保护的综合考量为价值导向,以严格区分意思表示的成立与生效为逻辑基础,以厘清法律概念的应有内涵为基本前提。表示行为内含行为意思,当属意思表示的构成要素。法效意思应采客观说,亦属意思表示的构成要素。表示意思、目的意思及行为动机均非意思表示的构成要素。二要素说具有正当性。 本文原载于《北外法学》(2024年第1期/总第11期),社会科学文献出版社2024年8月出版。 侯巍,法学博士,华南师范大学法学院副教授,研究方向为财产法。

论《民法典》意涵下的意思表示构成要素

侯巍

一 问题的提出

意思表示是民法学界创设的抽象概念,是民法典形式理性的产物,它不仅是构建民法体系的基础概念,还是实现私法自治与社会交往的桥梁。

在前《民法典》时代,我国对意思表示未予足够重视。在原《民法通则》中,“意思表示”仅出现1次,且第54条法律行为的定义并未使用“意思表示”概念。在原《合同法》中,“意思表示”出现6次,分别体现在要约、要约邀请及承诺的概念界定及行纪合同委托人的意思表示中。原《物权法》通篇无“意思表示”概念。在原《民法总则》中,“意思表示”共出现21次,意思表示规范体系较为完善。首先,第133条法律行为的定义明确规定意思表示是法律行为的构成要素,不仅使法律行为回归传统法学概念体系,而且明确了法律行为作为私法自治工具的地位,彰显了法律行为特有的促成民事主体自由塑造法律关系的法技术特征,使私法自治原则得到充分贯彻和全面体现。其次,“法律行为”章设专节规范意思表示,分别对意思表示的生效、形式、撤回与解释作了详细规定,弥补了原《民法通则》对意思表示全无规范的立法空白。最后,增设了通谋虚伪表示与隐藏行为的意思表示瑕疵类型,构建了较为完整的法律行为效力瑕疵体系。

在《民法典》中,“意思表示”共出现34次,除总则编沿用原《民法总则》意思表示的相关规定、合同编沿用原《合同法》意思表示的相关规定外,仓储合同的诺成性、无因管理中管理人的意思、夫妻共同债务共债共签的认定、离婚协议的合意要素等均涉及“意思表示”。法律行为是最为重要的民事法律事实,作为总则编提取的“公因式”在各分编均有适用。意思表示作为法律行为的核心要素,当然不限于《民法典》明文规定的34处,其在《民法典》各分编亦广泛存在。意思表示的理想状态为形成及表达均无瑕疵,若存在瑕疵,势必影响法律行为的效力。故意思表示构成要素的认定,是判断法律行为效力的逻辑前提。意思表示的构成要素,系属法释义学用语,《民法典》并无明文规定,从我国民法典各规范的逻辑关系亦无法窥知其基本立场。学界对此聚讼盈庭,久无定论。因此深入探究意思表示的构成要素,不仅有助于厘清行为动机、目的意思、法效意思、表示意思、表示行为、行为意思等法律概念的应有内涵,促进民法典立法技术的精细化、严谨化、科学化,而且有助于明晰私法自治与交易安全等基本价值的判断取舍与协调适用等根本性问题,并为意思表示瑕疵、法律行为瑕疵各具体情形提供更为准确清晰的解释路径。

二 意思表示构成要素之争

法律行为以意思表示为核心要素,并依意思表示内容引起民事法律关系的发生、变更和终止。没有意思表示就没有法律行为。意思表示的源起最早可追溯至古罗马法。古罗马法学家已经注意到意思在法律中的作用,《十二铜表法》就有“一切关于财产所为之遗嘱处分,皆为法律”的规定。在《学说汇纂》中,保罗曾使用“意愿表示”(Declarare Voluntatem)的概念。在拟诉弃权和要式买卖中,交易各方须使用固定套语才能引发意欲追求的法律后果,蕴含了意思表示的朴素形态。此后,德国民法继受了古罗马法私法自治和契约自由原则,作为实现私法自治工具的意思表示得以在德国法中延续。意思表示作为法律术语是18世纪克里斯蒂安·沃尔夫在《自然法论》中首次提出并阐述的,此后成为19世纪德国民法理论的基本概念。意思表示出现在立法文本中始于1794年《普鲁士普通邦法》,该法第一章第四节不仅使用了“意思表示”的概念,而且通过169个条文对意思表示予以全面规定。随后“意思表示”作为一个有明确内涵的法律术语被德国民法典及继受德国民法典的法典化国家广泛采用。

意思表示具有双重功能,其既是表意人实现意思自治的重要工具,又是表意人进行社会交往的沟通桥梁,故意思表示的制度设计须关注表意人与相对人的利益衡平。意思表示的构成要素,即意思表示的成立要件,是指构成意思表示所应具备的要素。意思表示构成要素理论滥觞于德国,吸收了理性主义和结构心理学的研究成果。学者们认为,对意思表示构成要素的研究离不开对意识、心理、语言、行为的研究,通常情况下一个完整的意思表示具有这样的构造:“由‘动机’引发,形成一定的‘效果意思’,以想把该效果意思表示出来的‘表示行为’为媒介,实施‘表示行为’。”意思表示的过程可概括为以下环节:行为动机—目的意思—法效意思—表示意思—表示行为。学者胡长清就认为:“自表意人为意思表示之过程言之,必先有一定之动机,次有目的意思,次有法效意思,次有表示行为,而意思与表示之间复有一定之连络,然后意思表示始能成立。”依此,不同学者截取了意思表示形成链条中的重要环节作为意思表示的构成要素,分别形成了五要素说、四要素说、三要素说、二要素说和一要素说等学说。

(一)五要素说

五要素说认为,应当以行为人由产生动机到经过利益计算后,在主观上形成关于权利义务安排的考虑,再最终为表示行为这一过程为基础,析出意思表示的构成要素。依此,可从中抽离出意思表示的如下五个构成要素:行为意思、表示意思、目的意思、法效意思及表示行为。

(二)四要素说

四要素说在五要素说的基础上发展而来,把五要素说中的若干要素整合,通过丰富某些要素内涵的方式发展出四要素说。因对四要素的具体认定存在差异,四要素说又包括以下子学说。(1)法效意思、表示意思、行为意思、表示行为四要素说。《德国民法典》的起草者按照当时的心理学知识将内部意思划分为法效意思、表示意思和行为意思,与外部表示行为共同构成意思表示的四个要素。我国也有学者认为,意思表示包括主观要素与客观要素,主观要素包括法效意思、表示意思与行为意思,客观要素为表示行为。(2)目的意思、法效意思、表示意思、表示行为四要素说。该学说认为行为意思包含在表示行为中,并非意思表示的构成要素。而“目的意思,既为意思表示之内容,则意思表示之成立,自以有目的意思为必要”。

(三)三要素说

三要素说认为四要素说依然过于繁复,因此将各要素进一步合并,形成如下子学说。(1)法效意思、表示意思和表示行为三要素说。如梁慧星教授认为,“意思表示之成立,通说以意思表示成立之心理过程为标准,认为意思表示之成立须具备三要素:法效意思;表示意思;表示行为”。(2)行为意思、表示意思和表示行为三要素说。如史尚宽先生认为,“意思表示之成立,须有外部之表示行为及内部之行为意思及表示意识”。(3)目的意思、法效意思、表示行为三要素说。该学说认为,“表示意思,可以包括在效果意思中”,“行为意思可以包括在表示行为中。因表示行为本身就是一种有意识、自觉的行为,单纯的、毫无意识的行为不能称为表示行为,表示行为本身必然包含对行为的意义的理解和对目的的追求”。

(四)二要素说

二要素说认为意思表示由两要素构成,又可分为以下子学说。(1)法效意思和表示行为二要素说。该学说认为,三要素中的表示意思系基于德国学者文特的“构成的心理学”提出的,但“表意人内心有无表示意思,有时不易认定”,因而不宜把表示意思作为意思表示的构成要素。(2)行为意思和表示行为二要素说。该学说认为,行为意思系意思表示的必备要素,而法效意思的欠缺不影响意思表示的存在。当外部表示与内心意思不一致时,乃意思表示错误问题,故法效意思并非意思表示的必要构成部分。

(五)一要素说

一要素说认为,意思表示是一种社会行为,仅以外在的表示行为为要件。意思表示系以向外生效的意思为基准,内在意思不属于意思表示的构成要件。意思表示既然为表意人自治自决的行为,表意人就应承担法效意思瑕疵与欠缺的风险,纵然表意人并无法效意思,意思表示仍然存在。意思表示之构成既不要求法效意思,也不要求表示意思,但须有表示行为之存在。

意思表示的构成要素建立在法技术与法价值的基础上,是法学理论精致化、理性化的产物。在法技术上,学界虽然使用了相同的法律概念(如行为意思、表示意思、目的意思、法效意思及表示行为等)剖析意思表示的形成过程,但对同一概念的基本内涵却存在认识差异。在法价值上,各学说撷取了意思表示形成链条中重要且必要的环节认定意思表示的构成要素,但各自的价值判断和取舍标准亦迥然有别。

三 意思表示构成要素的基本原理

纵观民法制度的历史演进,意思表示的构成要素亦依民法追求私法自治、交易安全与信赖保护等而变化。在意思表示的构成要素上,学界根据意思与表示究竟应以何者为重,形成了意思主义与表示主义持久之争。

(一)意思主义

意思主义立足于个人本位理念,基于理性主义与私法自治原则,认为个人享有权利、承担义务,纯粹出于个人的自由意志。意思表示既然是表意人构建法律关系的工具,表意人的内心真意就应为意思表示的本体。意思主义最有力的支持者为德国法学家萨维尼,他认为:“意思本身应视为唯一重要的,产生效力的事物。只是因为意思是内心的、看不到的,所以我们才需要借助于一个信号使第三人能够看到。显而易见,所使用的信号就是表示。”该说后来得到众多学者的认同,德国学者恩纳斯洛斯亦认为:“一切脱离意思主义的态度都是贬低法律行为的价值。”冯·图尔也认为:“意思表示是一种行为,从事这种行为是为了将内心生活的某个过程告知于大家。”在意思主义看来,表示仅有证明内心意思存在的证据意义,而意思才是意思表示的本体,才是产生法律拘束力的唯一原因。

(二)表示主义

意思主义后来遭到学者的猛烈抨击,逐渐形成了以耶林、科勒、弗卢梅和韦克尔等学者为代表的表示主义。表示主义立足于社会本位理念,基于对合理信赖、交易安全的保护及归责原理,认为意思表示不过为社会交往的工具,表示行为应为意思表示的本体。“意思表示是制定妥当的规律个人之间生活关系的规范”,“将意思表示考虑为以表示行为为本体,对其进行纯粹客观的观察是正当的”。表意人应信守表示的外在客观意义,不得以法效意思、表示意思的瑕疵或欠缺为由主张免责。否则合理信赖将被破坏,相对人将蒙受意想不到的不利益。为了使交易活动迅速顺利地进行,“当表示被作出后,只需要按照交易社会的规则来理解该表示就可以了”,表意人如果作出了表示,令其承担与表示内容相同的义务就是正当的。法律行为的本质不是表意人的内心真意,而是其表示的意思,法律行为成立的全部问题仅仅在于意思是如何被表示的,或意思是怎样被理解的。

表示主义主张以表示为本体,其理由主要在于以下几点。其一,对表意人内心真意的探求不仅困难,有时甚至不可能。表意人的真意深藏于内心,交易相对人在转瞬即逝的商业交易中无暇也无法探求表意人的内心真意。其二,法律以客观事实而非人的内心世界为规范对象。一个意思深藏于内心没有法律意义,只有被表达出来并传达给他人,才会发生法律效力。从这个意义上讲,表示而非意思才具有根本意义。其三,保护信赖利益与交易安全的需要。意思表示除具有陈述表意人内心意思的功能外,还具有作为社会交往沟通工具的价值。每个意思表示都是一种社会交际行为,表意人应对其表示行为负责。否则,听者因信赖其表示的意义并在此基础上接受要约、准备履约等行为便得不到保障,有损信赖利益和交易安全。其四,归责原理。私法自治既强调意思自由,又强调责任自负,两者相互为用,合二为一。私法自治既有赋予表意人内心真意以法律拘束力的一面,亦有表意人应对其表示行为负责的一面。表意人所表示的意思与真意纵使不符,表意人亦应负责。表意人一旦作出了意思表示,就失去了变更其意思的可能,表示的这一特征与法律或已具有确定力的判决无异。意思主义仅“合于理论,而不适于实际,盖人类取引,皆外部之表示,若专重意思,各人可藉口于表示与意思不合,取消既往之意思表示,则事后之反复无穷,害取引之安全,故意思主义,惟罗马法有之,近世各国概不采用”。由此可见,在表示主义看来,表示才是意思表示的本体。表示不仅仅是证明内心真意存在的证据,更是引起法律后果的基础和根据,具有独立于意思的法律意义。

(三)《民法典》意涵下的折中主义

意思主义与表示主义之间的紧张关系持续了数个世纪,两者要么单方面强调表意人利益,要么单方面强调相对人利益,均不免趋于极端,失之周延,不利于公平制衡。我国《民法典》不宜固守意思主义与个人本位,也不宜偏执表示主义与社会本位,应严格区分意思表示的成立与生效,意思主义与表示主义折中其间,各有侧重。

意思表示的构成要素应以表示主义为原则,不随意否定意思表示的成立。在意思表示的成立上,表意人理应接受相对人的合理期待及社会正常交往规则。亦即只要相对人合理地信赖表意人的表示行为传达了表意人实施法律行为的意愿,意思表示即可成立。意思表示瑕疵不影响意思表示的成立,应将瑕疵问题留待意思表示成立后法律行为效力认定时进行价值判断。

意思表示的法律效力须考量表意人的真意,结合具体场景,或以意思主义为主,或以表示主义为主,以求具体妥当和精细公允。换言之,“对应于具体的问题场景,某一原理优先,某一原理让后。关于意思表示的具体规则,按各自的问题类型,从这些原理中得到正当化”。具体而言,“对于注重交易安全之财产关系或为须考虑利害统一之团体关系中,应重视表示主义;反之,对于尊重个人意思之身份关系,则应重视意思主义”。当意思与表示不一致时,对于仅表意人一方知其不一致的(如真意保留),以表示主义解决;对于双方知其不一致的(如通谋虚伪表示),以意思主义解决;对于表意人自身不知其不一致的(如错误),以意思主义解决;对于意思形成不自由的场合(如受欺诈、受胁迫),以意思主义解决。在判断意思表示的法律效力时,须针对具体适用场景、具体法律行为、具体意思表示瑕疵类型,兼顾表意人的意思自决与相对人的信赖利益,进行动态衡平。

实际上,在现代民法典语境下,尽可能促成意思表示的成立与鼓励交易,已成为民法的基本价值追求。民法的诸多制度规则均秉持这一理念,力求尽可能地促成法律行为的成立,尽可能地促使已成立的法律行为发生效力,尽可能地帮助表意人依法律行为自主自决地创设法律关系,促成其意思的法律化。不仅意思表示成立与生效的区分理论如此,意思表示解释规则、法律行为效力瑕疵的类型化、无效法律行为的补正及转换等均彰显了这一价值理念。

在意思表示解释规则中,“错误的表示无害”与“解释先于撤销”是其典型。“错误的表示无害”,是指双方当事人虽达成合意,但误用了词句的客观意义,则法律行为在当事人一致所欲求的内容上发生效力,亦即错误的表示不影响法律行为的效力。德国联邦最高法院1920年6月20日的判决即采此解释规则。在该案中,甲向乙出售haakjöringsköd一批。在挪威,haakjöringsköd意为鲨鱼肉,但两人在订立合同时,皆将该词误认为鲸鱼肉。合同订立后,甲得知该词的客观意义,遂向乙交付鲨鱼肉。乙认为甲违约,诉至法院。法院认为,应当假设当事人使用了正确的词语,并应当以此为准评判合同内容,因此判甲败诉。“解释先于撤销”则要求在认定意思表示是否构成重大误解时,应先进行解释,再决定是否产生撤销权。

法律行为若发生效力瑕疵,并非一律无效,而是存在无效、可撤销和效力待定三种效力瑕疵类型。在可撤销法律行为中,当撤销权人放弃或者逾期行使撤销权,该行为依然有效。在效力待定法律行为中,若第三人行使了追认权或者发生了限制民事行为能力人取得行为能力等法定事项,该行为确定有效。

无效法律行为的补正规则,使得因缺乏法定形式要件而无效的法律行为通过实际履行而有效。在无效法律行为转换规则中,当无效的法律行为(即基础行为)具备另一法律行为(即替代行为)的要件,若当事人知道基础行为无效即愿意为替代行为时,则替代行为有效,基础行为借替代行为复活。

四 《民法典》意涵下意思表示构成要素相关概念的厘定

在我国《民法典》中,意思表示构成要素相关概念的基本内涵须进一步厘清,方能避免概念混淆交错,从而准确认定意思表示的构成要素。

(一)表示行为的厘定

1.表示行为的基本内涵

表示行为(Erklärungshandlung),是指表意人将意欲发生一定法律效果的意思向外显露的行为,即将“法效意思置于他人可以认识状态之行为也”。如招手拦的士、向自动售货机投币购物等。表示行为包括作为(动的积极行为)与不作为(静的消极行为)。作为,是指通过语言、文字或行为举止等行为方式表达法效意思,是表示行为最为常见的表达方式,包括明示和默示两种类型。明示作为,是以语言、文字等方式明确、直接表达法效意思。默示作为,则是由特定行为间接推知表意人的法效意思。明示作为和默示作为均为意思表示的表达方式,一般而言两者的法律效力并无不同。区分两者的法律意义主要在于:其一,要式法律行为只能采取明示方式,不可默示表达;其二,法律常规定某些法律行为只能采取明示方式,借以明确表意人的意思表示,明晰当事人间的法律关系。不作为,即沉默,是表意人未明示,又不能借其他事项推知其法效意思。因表意人全无意思表示,原则上不能发生意思表示的法律效力。只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时,沉默才具有表示价值,才可以拟制其具有表示作用,视为意思表示。

2.表示行为与行为意思

行为意思(Handlungswille),又称行为意识,是指表意人有意识地、能够自我控制地从事某个行为。一般来讲,行为往往有意识控制。但从语义学角度来看,表示行为属于行为范畴,行为意思属于意识范畴,两者有时会发生分离,如催眠、梦游等无意识的行为。

关于表示行为与行为意思的关系,学界主要存在以下两种观点。其一,包含说。该说认为,表示行为包含行为意思,受表意人控制的行为是表示行为的当然内涵,行为意思是表示行为的应有之义。该说是传统大陆法系的主流观点。在包含说看来,“没有行为意思的行为不是行为”,“表示行为本身就是一种有意识的、自觉的行为,单纯的毫无意识的行为不能称为表示行为,表示行为本身必然包含对行为意义的理解和目的的追求”。“表示行为须本于意识作用,故在无意识(梦话)或精神错乱(重病中之谰语)中之动作,不能认为表示行为。”其二,独立说。该说认为,表示行为与行为意思相互独立。其理由在于,表示行为应指人的动作举止。若采包含说,将无法对催眠、梦游等缺乏行为意思的状态进行语义学定义。亦即在独立说看来,催眠、梦游等缺乏意识的动作,虽缺乏行为意思,但仍属人的表示行为。笔者认为,包含说更为可采。这是因为,意思表示是私法自治的工具,表意人对其表示行为有意识、能自我控制,才契合私法自治、意思自决的本质,故行为意思应为表示行为的应有之义。在私法自治的语境下,表意人在实施表示行为时,外在的客观行为和实施行为时的自由意识同时发生,表示行为与行为意思是一体两面、不可分割的整体。故有意识的行为方构成意思表示,催眠、梦游等缺乏意识的动作没有作为表示行为的价值。

值得注意的是,身体强制不同于精神强制。在身体强制的情形中,如他人强握表意人之手订立赠与合同,该赠与合同的订立仅为表意人的机械行为,表意人不过为他人行为的工具,并无行为意思,故意思表示不成立。但在精神强制的情形中,如表意人受胁迫订立赠与合同,即使赠与合同的订立并非基于表意人自愿,但表意人对其行为并未丧失控制力,仍有行为意思,则意思表示仍然成立,当然表意人可基于受胁迫而撤销该法律行为。

(二)法效意思的厘定

1.法效意思的基本内涵

法效意思(Geschäftswille),又称效果意思,是指表意人意欲依其表示行为发生特定法律效果的意思,是“与因该意思表示而最终获得认可的法律效果相对应的意思”。关于法效意思的认定标准,存在主观说和客观说的争议。主观说依循意思主义的基本立场,从表意人的内心真意出发,认为法效意思是表意人意欲引起法律上效果的内心意思或主观欲望。因其存在于表意人内心,又称为真意,或“内心上的效果意思”。客观说则依循表示主义的基本立场,从表示行为出发,认为法效意思是从表意人的表示行为可得推断的意思,又称为表意,或“表示上的效果意思”。真意与表意有时会发生分离。若采主观说,因表意人的内心真意并不存在,故意思表示不成立。若采客观说,因表意人的表示行为可得推知的法效意思客观存在,则意思表示业已成立。

目前,学界通说采客观说,认为法效意思仅指表意,即依社会观念,由表示行为可客观推断出的效果意思。客观说要求脱离表意人的内心真意,从外部判断其表示行为具有的客观意义,法效意思呈现客观化、合理化、准则化特征,具有强烈的法律拟制意味。其理由在于以下两点。其一,保护合理信赖,是维护诚信原则使然。表意人的内心真意难以为他人知悉,“意思表示应以表示行为为其本体,依该行为,社会观念上客观的足以认为当事人具有某种效果意思者,则可解为意思表示已成立”,“作如此解释,始能防止表意人借口狡辩,致法律关系趋于复杂”。其二,为法律行为的效力判断奠定逻辑前提。传统民法理论严格区分法律行为的成立与生效,生效须以成立为前提。只有让有瑕疵的意思表示成立,才能为意思表示瑕疵的效力判断确定适用对象,避免逻辑错误。即先承认意思表示业已成立,再结合意思表示瑕疵的具体类型权衡表意人与相对人的利益认定行为的法律效力。真意与表意不一致,并不影响意思表示的成立,但发生意思表示的瑕疵,存在意思表示有效、无效或可撤销等问题,即将问题由意思表示的成立要件转移到意思表示的效力评价上。其三,意思表示错误、真意保留等即客观说的明证。在意思表示错误中,如甲误认A为B进行赠与。甲虽作出了表示行为,但与该表示行为法律效果相对应的内心真意并不存在。各国立法普遍规定该意思表示业已成立,表意人可通过行使撤销权使之归于无效。亦即该意思表示的成立以表意为准,表意人的真意并非意思表示的成立要件,实采客观说。在真意保留情况下,如甲、乙系兄弟,为分割父亲遗产反目。母亲在弥留之际特意嘱咐甲,希望甲将系争小提琴赠与乙。甲虽无此意,但为安慰其母勉为应允,当即与乙订立赠与合同。甲虽作出了表示行为,但与该表示行为法律效果相对应的内心真意并不存在。各国立法普遍规定真意保留不仅成立,而且原则有效。真意保留的成立以表意为准,表意人的真意并非意思表示的成立要件,亦采客观说。

2.法效的判断

法效意思须具有法律意义,旨在引发法律效果,否则就不在法律规范之列。法律行为与社交行为、道德行为的区别即在于此。但人们在社会生活中的行为林林总总,并非所有的行为均具有法律意义,均能产生法律拘束力。因而判断表意人的意愿是否具有法律意义,不仅重要,而且极为困难。

一般而言,请友人吃饭、相约外出游玩、同意免费搭乘等行为均无法效意思,并非意思表示。民法称之为情谊行为,又称好意施惠行为,是指行为人不具有受法律拘束的效果意思,而以建立、维持或者增进与他人的相互关切、相互爱护等感情联系为目的而实施的行为。因其缺乏法效意思,不具备完整的意思表示构成要素,当事人之间不产生法律关系,法律一般不予介入,而借由道德规范、社会习俗等加以调整。德国学理通说认为,情谊行为是不属于法律管辖范围的日常生活事实,是社交领域的法外关系。

情谊行为与法律行为的根本区别在于表意人并无法效意思,并无受法律拘束的本意,不能由之产生法律上的权利义务关系,不发生给付请求权与违约责任承担等问题。表意人的行为意愿是否具有法律意义,该行为究竟属于法律行为抑或情谊行为,应依意思表示解释规则加以确定,探求行为人是否意欲将其行为置于法律调整的范围。当事人的意思应通过斟酌交易关系与诚实信用原则及当事人的利益,从相对人的观点加以认定。通常情况下,邀请友人吃饭,并不具有受私法拘束的本意,不具有使友人取得债法请求权的目的。允诺陪友人散步,行为人可随时离去,仅引发情谊上的纠葛,不产生法律上的违约责任。德国彩票投资小组案即为适例。A、B、C、D、E五人组成彩票投资小组,约定每周每人将10马克的摸彩注金汇付给E,由E负责根据约定的数列购买彩票。某周,E因过失未在开奖之前将五人约定的号码填写并投注,错失10550马克的大奖。A、B、C、D起诉E,要求E赔偿每人2110马克及相应利息。法院认为,若该投资约定为法律行为,则将使E承担可能危及其生存的巨大责任,违反公平原则与诚实信用原则。事实上,组成彩票投资小组的约定若在当事人之间产生法律拘束力,则没有任何人愿意承担此种风险,严重背离当事人实施此种共同投资行为的行为预期。“盖中奖与否,诚属难料,通常之人不会承担此项未尽注意可能发生的重大损害赔偿责任”,衡诸当事人的利益状态及一般情事,彩票投资小组的行为属于情谊行为,并非法律行为,E无须承担赔偿责任。

(三)表示意思的厘定

1.表示意思的基本内涵

表示意思(Erklärungswille),是指表意人认识到其行为具有某种法律上的意义。表示意思具有一定的抽象性,其内涵在于表意人对自身事务的自决安排,而不在于事务的具体内容。表示意思为“联络效果意思与表示行为之心理作用”,表意人形成一定的法效意思后,决定执行并向外界传达其意愿的意思便是表示意思。如在拍卖场的清洁工,不知举手被认定为更高报价,而向远处的好友招手示意。表意人不知其行为具有法律意义,不存在表示意思。

2.法效意思与表示意思

关于法效意思与表示意思的关系,学界主要存在如下两种观点。其一,包含说。该说认为,法效意思包含表示意思。法效意思具有产生法律效果的意思和产生法律拘束力的意思两层含义,即法效意思不仅能够确定表意人意欲发生的法律效果,还能确定表意人已决定发生该种法律效果并受其拘束。如董安生教授就认为,“具备效果意思意味着行为人在从事意思表示时意识到并且追求设立、变更或终止具体民事法律关系的后果”,从而认为法效意思至少具有“意识到法律后果”和追求法律后果的内容。其二,独立说。该说认为,法效意思与表示意思相互独立。法效意思仅指产生法律效果的意思,不包含产生法律拘束力的意思,受法律拘束的意思为表示意思。

笔者认为,独立说较为可采。其一,从意思表示的形成过程来看,表意人往往先有法效意思再有表示意思,两者并不同步。表意人常先形成某种动机、目的,再寻求法律规范的行为模式,即法律效果,最后再有意识地将其追求的法律效果通过表示行为表达出来。亦即法效意思在先,表示意思在后,两者并不同步。其二,两者在内容上存在根本差异。法效意思往往指向特定的、具体的法律效果,而表示意思则是抽象的,表意人仅需知晓该行为具有法律意义即可。如甲决定以20万元的价格从乙处购买某书桌,遂通过微信向乙发送信息。则甲欲以20万元购买该书桌,为法效意思;甲知其发送信息的行为具有法律意义,为表示意思。若甲误书以30万元购买该书桌,则仍有表示意思,但其外部表示行为与内心真意不一致,构成意思表示错误。故法效意思与表示意思内容有异,且往往不会同步进行,应当加以区分。

(四)行为动机与目的意思的厘定

1.行为动机的厘定

行为动机,是指表意人实施法律行为的缘由、理由。行为动机不同于法效意思。行为动机仅为实施法律行为的间接原因,如为求婚购买钻戒,求婚为行为动机,购买钻戒为法效意思。

2.目的意思的厘定

目的意思(Zweckwille)不同于法效意思。目的意思,是对于经济上一定效果的欲望;法效意思,是对于法律上一定效果的欲望。表意人在表意时,往往先有目的意思,后有法效意思。目的意思仅有较为宏观的经济目的;法效意思则具有具体的法律内容。目的意思不一定合乎法律规定,但法效意思须合乎法律规范。法效意思是对目的意思附以法律上的效果,从而使法律行为区别于社交行为,具有私法自治的性质。如欲搬运行李,可请友人为之,亦可雇人为之,目的意思(经济目的)固属相同,但法律效果存在差异,前者无法效意思,为社交行为,不发生法律效力;后者具有法效意思,为法律行为,发生法律效力。

目的意思不同于行为动机。从意思表示的形成过程来看,表意人往往先产生某种动机,接着形成某种经济上的目的,为了达到此种经济目的,进而寻求法律规范的行为模式并产生建立特定法律关系的意思,最终将之通过表示行为表达出来。此种经济目的,即为目的意思;建立特定法律关系的意思,即为法效意思。动机是形成法效意思的间接原因,目的意思是形成法效意思的直接原因。如表意人雇人搬运行李,其动机多样,或为乔迁新居或为毕业离校。其雇人将行李搬运到指定地点,即为目的意思;与他人订立委托合同,即为法效意思。

五 《民法典》意涵下二要素说的正当性分析

在我国《民法典》中,意思表示构成要素的认定除须厘清法律概念的基本内涵外,还须以私法自治、归责原理、信赖保护等为基本价值导向进行综合考量。

(一)行为动机、目的意思均非意思表示的构成要素

行为动机仅为意思表示的缘由,并非意思表示的构成要素。原因有二。其一,保护交易安全的需要。在商业交易中,表意人决定作出意思表示的缘由千差万别,若动机成为意思表示的构成要素,则表意人动辄可以动机欠缺或动机瑕疵为由否定行为的法律效力,交易安全将不保。其二,保护善意信赖的需要。表意人的动机深藏于内心,隐而不彰,相对人根本无法知悉,且行为动机一般仅与表意人单方有关,对相对人而言往往无关宏旨。动机是完全个人化的或者说是经济上的意思,在意思表示中不必表达出来,由相对人承担其无法知悉、无法控制的风险,实属不公。故表意人虽无动机,或动机有误,或动机不法,均不影响意思表示的成立。

目的意思系指意思表示的经济目的。表意人单纯的经济目的不一定具有法律意义,亦不一定产生相应的法律后果,作为法律规范效果的法效意思才具有法律价值,故目的意思并非意思表示的构成要素。

(二)表示行为当属意思表示的构成要素

法律以外在的客观现象为规范对象,仅有内心的法效意思而不加以表达,不过为人的心理活动,没有法律意义。德国学者卡尔·拉伦茨即认为“仅仅停留于内心的意思,还不能产生任何效果……如果说道,我承担做这件事或那件事的义务,那么这种表示就具有定局性,这一表示的意义不是说你可以这样或那样,而是说表示出来的法律后果今后应该发生效力”。故表示行为是意思表示的构成要素,学界几无争议。

意思表示的成立离不开行为意思,理由有三。其一,私法自治原则。表意人的表示行为是自愿自觉的行为,才切合表意人通过法律行为自主安排其私法关系的本质和目的。毫无意识、缺乏自觉的催眠、梦游、机械行为与私法自治原则相悖。其二,归责原理。表意人若须承担风险与责任,往往以其具有可归责性为前提。欠缺行为意思如被催眠、身体被强制时,表意人对其行为丧失控制力并不具有可归责性,就不应使其承担其并未追求的法律后果,可径直认定意思表示不成立。其三,信赖保护原则。催眠、梦游、机械行为等,表意人缺乏行为意思的事实较为明显,往往不存在值得信赖的权利外观。相对人通过交易情势应能知悉表意人缺乏行为意思,并无应受法律保护的合理信赖,可径直认定意思表示不成立。故意思表示的成立以具备行为意思为前提,缺乏行为意思,意思表示不成立。但因行为意思不过是表示行为的应有之义,其本身不具备意思表示构成要素的独立性,因此虽然意思表示的成立离不开行为意思,但不能认为行为意思就是意思表示一项独立的构成要素。亦即作为意思表示构成要素的表示行为内含行为意思,包含客观行为与行为意思两方面的要求。

(三)法效意思应属意思表示的构成要素

法效意思是不是意思表示的构成要素,存在肯定说与否定说之争。肯定说认为,法效意思是意思表示的构成要素,理由有二。其一,法效意思是私法自治的根基。法效意思是指表意人主动追求某种具体的法律效果,法效意思的实现即表意人自我决定的实现。否定法效意思的构成要素地位,将动摇私法自治原则。其二,法效意思是意思表示的原动力。法效意思能够推进表示行为的作出与意思表示的形成,并依其内容产生法律拘束力。故意思表示的成立离不开法效意思,法效意思应属意思表示的构成要素。

否定说认为,法效意思并非意思表示的构成要素。所持理由有二。其一,订立契约时,当事人对于诸如价金之类的具体法律效果未必存在确切的想法,反倒可能愿意留待契约成立后再行磋商。当事人既已就契约之订立达成合意,法律自然不必横加干涉。就此而言,成立法律行为所必要的与其说是具体的法效意思,不如说是笼统的受法律拘束的意思。其二,在意思表示错误中,表意人并无法效意思,但意思表示依然成立,可见法效意思并非意思表示的构成要素。

笔者认为,否定说的理由并不充分。其一,法效意思中所谓“具体的法律效果”,无须异常精细具体。并非所有的表意人均精通法律,深谙某一行为具体的法律后果,其“对于法律效果通常并无精确的认识,一般多认为应以实质的结果,决定法律上的拘束力”。譬如买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。当事人的姓名或者名称、标的物及其数量若不明确,买卖合同的目的将无法实现,因此当事人的姓名或者名称、标的物及其数量是买卖合同的必要条款,而价款、质量、履行期限、履行地点和履行方式等并非必要条款,若当事人对此未作约定或者约定不明确的,可事后协议补充,或通过法律规定进行填补,并不影响买卖合同的成立。故只要具备法律行为的核心要素与必要条款,即使非必要条款较为笼统,该法效意思仍不失为法效意思。

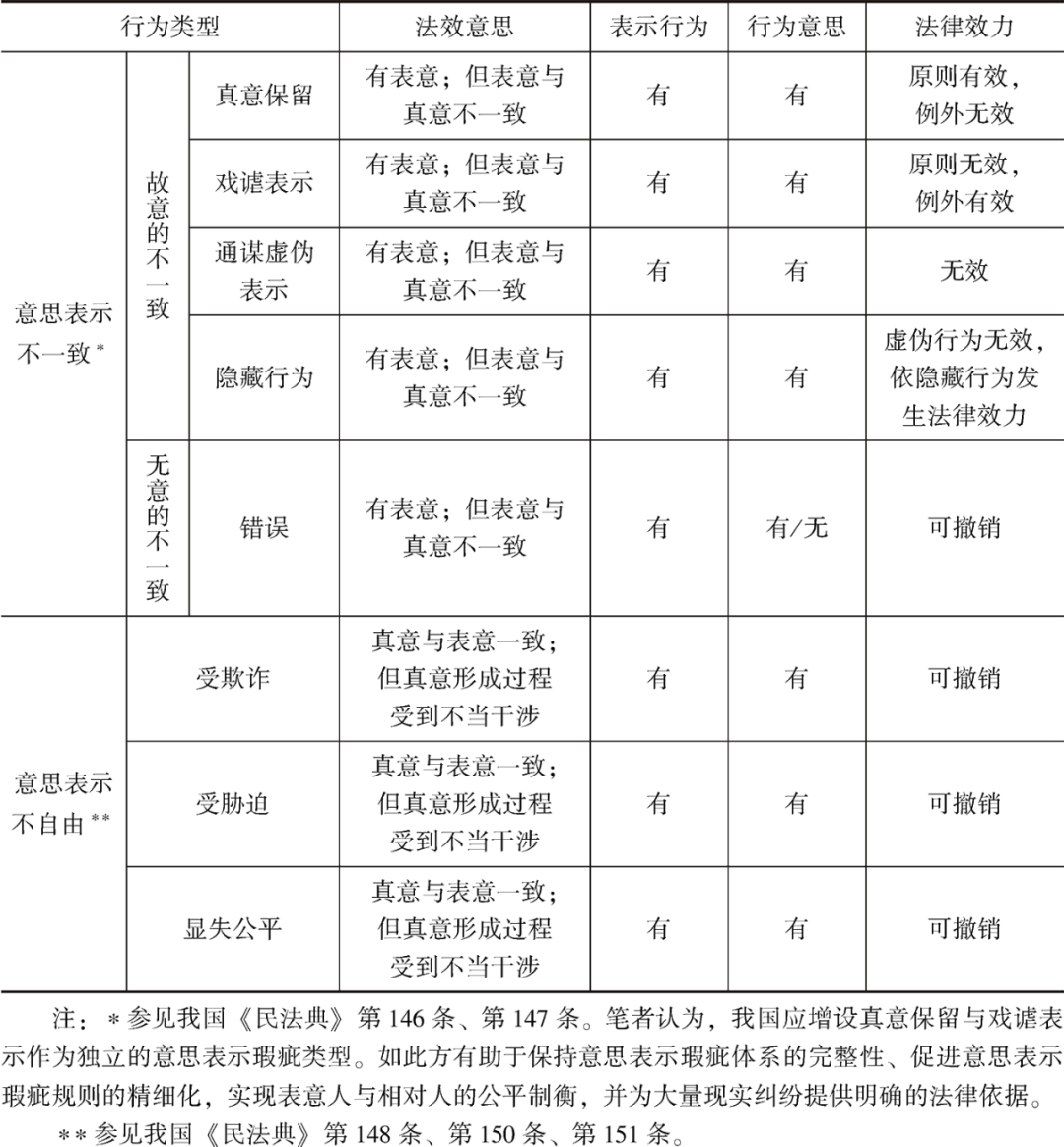

其二,法效意思应采客观说,意思表示错误亦存在法效意思。在意思表示错误中,存在通过表示行为可推断的法效意思(表意),只是此时若依表意发生法律效力,未免对表意人过于苛刻,违反民法公平原则,法律遂由此介入赋予表意人撤销权。故在意思表示错误中,表意人仅欠缺真意,并非缺乏表意,该法律行为业已成立,但构成内容错误,表意人享有撤销权,有权决定维持行为效力还是予以撤销。实际上,除了意思表示错误,在传统民法理论中,对于意思表示不一致与意思表示不自由的划分及认定,均可窥见表意人的真意并非意思表示的构成要素,而是意思表示法律效力的判断标准。传统民法理论认为,意思表示不一致均为表意与真意未臻一致,包括故意的不一致与无意的不一致,前者主要包括真意保留、戏谑表示与虚伪表示,后者为错误。在意思表示不一致的情形中,表意人真意的欠缺并不影响意思表示的成立,只在一定程度上带来意思表示效力的瑕疵。意思表示不自由,是指与表示行为对应的真意虽然存在,但其在形成过程中受到了不当干涉,因违反意思自决,亦带来法律效力的瑕疵。意思表示不一致与意思表示不自由之所以能够相互独立,作为意思表示瑕疵的两种类型,根本原因在于两者存在如下本质差异:意思表示不一致欠缺真意,而意思表示不自由存在真意,但在其形成过程中受到不当干涉。在意思表示不一致与意思表示不自由中,意思表示的成立及效力见表1。

须强调的是,表意并非完全立足于相对人的理解,而是从表意人作出意思表示时的社会经济情势出发,合理判断意思表示的客观含义。“惟相对人所了解者,只有和一般善意、有相当理解力的人,所了解者相符时,其对表示之信赖始值得保护。因此对意思表示之意义,应该参酌所有相关情节,客观的去了解。既非仅以表意人之意思为据,也不是仅以相对人的主观看法为准。”可见,表意的解释与认定不是事实的确定,而是该事实的法律性判断,不是事实问题而是法律问题。

还须指出的是,肯定说的上述理由亦有不足。上述理由建立在对法效意思进行主观认定的基础上,与客观说相悖。内心的法效意思仅可决定行为的法律效力,对于意思表示的成立不产生影响。法效意思作为意思表示构成要素的根本原因在于法效意思是区分法律行为与社交行为、道德行为的根本标准。法效意思旨在引发具体法律效力,只有从客观上可以推断出表意人表达了法效意思,作出了意思表示,方可将意思表示区别于社交行为、道德行为,进入法律的调整射程,故法效意思应为意思表示的构成要素。

(四)表示意思并非意思表示的构成要素

肯定表示意思为意思表示的构成要素,为近代民法学通说,但在现代民法中提出质疑者日众。

近代民法理论多认为表示意思是意思表示具有法律拘束力的来源。在意思表示概念的发展史上,法学家们在界定意思表示概念时,一直把拘束力的来源作为研究中心。法律行为区别于其他行为的核心之处即在于其法律后果是行为人主动追求的,从而使得法律行为成为实现表意人私法自治的重要工具。肯定说坚持表示意思是意思表示的构成要素,基于如下理由。其一,个人本位法理。个人本位法理要求从表意人的心理过程出发构造意思表示。意思表示除法效意思和表示行为外,还需要表示意思作为两者的衔接,表示意思必不可少。其二,私法自治理念。私法自治理念认为,意思表示是表意人意思自决的工具,如果表意人不知其表示行为具有法律意义,则不可对其加以拘束,否则有违意思自决。“如果自己都没有意识到自己在作意思表示,那么就根本不能说自己决定了什么。”卡尔·拉伦茨认为,意思表示除了有陈述价值,即将内心意思显露为外界所知外,还是引起法律关系产生的基础,即意思表示之所以生效,是因为表意人想要使这一意思表示发生效力。表示意思是表意人决定受法律拘束、产生法律效果的意思。按照自然法思想,在私人事务领域,除了表意人给自己设定义务,他人非基于正当理由不能使他人负担义务。表意人若无表示意思,不知其行为会产生法律拘束力,还发生一定法律后果,无异于强人所难,违反私法自治原则。其三,归责原理。欠缺表示意思不同于意思表示错误,两者在可归责性上存在差异:在意思表示错误中,表意人决定了要作某种意思表示,但是在表示该决定时,选择了不正确的表达方法、表示手段,对此表意人具有可归责性;但在表示意思欠缺中,表意人连作意思表示的意思都不存在,故无法责难他在行为时选择了不正确的表示手段。

但笔者认为,否定说更可采,即表示意思并非意思表示的构成要素,原因如下。其一,保护交易安全和信赖利益的需要。意思表示不仅是表意人意思自决的工具,更是社会交往的沟通工具。相对人在与表意人为法律行为时,仅能就其表示行为的客观意义予以信赖,对表意人为此行为时是否具有表示意思很难查证,相对人的信赖利益及交易安全应受保护,表意人不得以其缺乏表示意思为由主张意思表示不成立。其二,维护诚信的需要。只要依据社会观念客观上足以认为表意人作出的表示行为表达了某种法效意思,就可以认定意思表示业已成立。毋庸纠结表示意思是否存在,始能维护诚信,防止表意人肆意反悔。其三,归责原理。民法在强调私法自治的同时,亦强调责任自负。表意人既然将法效意思表达于外部,就应当承担由此引发的法律后果,接受法律拘束。若表意人能够认识到并避免其行为依诚信原则及交易习惯将被理解为意思表示,却未尽交易上的必要注意时,表意人即具有可归责性,就应当承担行为后果,不能主张意思表示不成立。德国联邦最高法院BGHZ91,324判决即认为:“表意人若尽其交易上必要的注意,可认识与避免其行为,依诚信原则与交易习惯,将被理解为意思表示,而相对人也如此理解时,意思表示亦成立。”其四,意思表示成立与生效区分理论。民法理论严格区分意思表示成立与生效。依此理论,否定说与肯定说会产生不同的法律后果,否定说更为公平精细。否定说认为,欠缺表示意思时,意思表示仍可成立,但由于表意人欠缺受表示行为拘束的主观意思,作为意思自治的衡平,表意人可通过意思表示错误制度撤销该意思表示,并对善意相对人承担信赖利益的损害赔偿责任。也即将欠缺表示意思所引发的问题由意思表示的成立要件转移到法律效力的评价上。表意人欠缺表示意思,或表示意思存在错误,并非意思表示的成立问题,而是法律效力的认定问题。肯定说认为,欠缺表示意思,意思表示一概不成立,但作为信赖利益的衡平,表意人须对善意相对人承担缔约过失责任。否定说与肯定说的区别在于以下几点。(1)意思表示是否生效的可能性不同。肯定说认为,欠缺表示意思,意思表示一概不成立,绝无生效的可能。否定说则认为,欠缺表示意思,意思表示成立,但构成意思表示错误,表意人享有撤销权,可自行决定是否通过撤销权的行使否定行为的法律效力。无疑,否定说并未一概否定意思表示的法律效力,更有利于促进交易,避免当事人的缔约成本付诸东流。(2)对表意人可归责性进行的考量不同。肯定说认为,即使表意人对表示意思的欠缺存在重大过失,意思表示也不成立。否定说则认为,表意人若对表示意思的欠缺存在重大过失,将会导致撤销权的丧失。可见否定说将表意人的可归责性与法律后果相关联,阻断存在重大过失的表意人推脱行为后果的可能,更契合责任自负法理。(3)损害赔偿责任不同。肯定说认为,欠缺表示意思,意思表示虽不成立,但表意人须对善意相对人承担缔约过失责任。否定说认为,欠缺表示意思,意思表示成立,但若表意人行使撤销权,须对善意相对人承担信赖利益的损害赔偿责任。在否定说中,表意人所承担的信赖利益损害赔偿责任不以表意人存在过错为要件,并非缔约过失责任,而是“一种纯粹的信赖责任或表现责任”。“此种损害赔偿之责,并非为表意人错误之结果,而为撤销行为之补助规定,故表意人对于错误之产生有无过失,在所不问。”事实上,表意人对于表示意思的欠缺与瑕疵多存在过失,肯定说却对善意相对人课以缔约过失的举证责任,对有过失的表意人过于放纵。否定说则免除善意相对人对表意人过失的举证责任,设计更为公平精细。正因为如此,在现代民法理论中否定说日益呈现取代肯定说之势。

综上,在我国《民法典》中,意思表示的构成要素有二,一为客观化的法效意思,一为内含行为意思的表示行为。意思表示是法效意思与表示行为共同作用的结果,二者缺一不可,相互依存,相辅相成。法效意思须经表示行为向外表达,为他人了解与认知;表示行为须内嵌法效意思,方可产生具体法律后果,获得法律拘束力。

须提及的是,一些学者将意思表示的构成要素分为主观要素与客观要素,或曰内在要件与外在要件,并认为主观要素(内在要件)包括法效意思、表示意思或行为意思等,客观要素(外在要件)包括表示行为。但行为意思是表示行为的应有之义,表示行为并非绝对客观、绝对外在化。法效意思应采客观说,是从表示行为加以推断的表意,法效意思已被客观化、拟制化,亦非绝对主观、绝对内化。故主观要素与客观要素(内在要件与外在要件)的划分并不准确严谨,不足采。

北外法学(2024年第1期/总第11期)

米良 主编

社会科学文献出版社

2024年8月/89.00元

内容简介

本集刊以北京外国语大学法学院为依托,是一个向国内外法学专家、学者开放的、涵盖法学所有专业的综合性并突出国际法、国别法的法律研究学术平台。

本书目录

( 上下滑动浏览 )

《北外法学》主页

(识别图中二维码获取投约稿、数字阅读信息↑↑)

编辑:zsy

审校:lxj

转载自:廌观