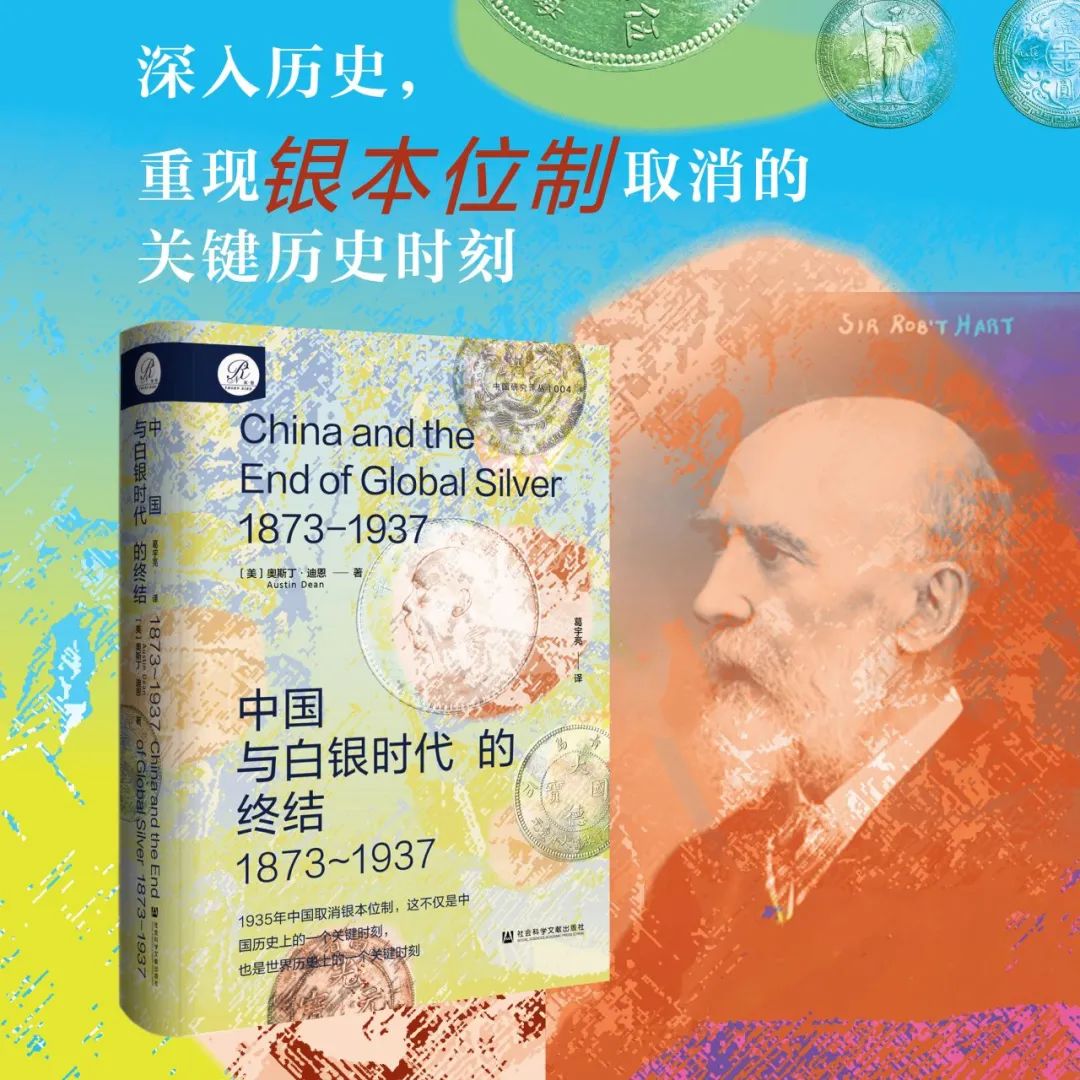

新书 | 《中国与白银时代的终结,1873-1937》

《中国与白银时代的终结,1873-1937》以独特的视角,揭示了中国在缺乏统一货币的情况下,如何依赖银币和银锭维持经济运转,并剖析了列强在币制改革中的利益争夺及其对中国经济政策的深远影响。

通过多元史料和跨学科分析,作者展现了白银时代终结背后的社会、政治和经济动因,尤其是1935年取消银本位制的历史性意义。书中汇集了官员、商人、学者等多方观点,生动呈现了历史的复杂性与多面性。

本书不仅是一部学术著作,更是一部对理解中国经济史和国际关系具有重要意义的作品。

循着钱的足迹

2016年3月,在中国的河北,一群村民涌向一处河滩,掘地三尺。传言说河滩下有宝藏:不是黄金、玉石,也不是古代的珍贵文物,而是20世纪第二个十年铸造的银币,上面刻有当时中华民国大总统袁世凯的头像。这些俗称“袁大头”的银币,在20世纪早期是常见的交换媒介,如今在收藏品市场上价值不菲。

如今,白银通常只出现在新闻中、我们的脑海中,或是这样的故事里。银币仍是一种小众的收藏品;它属于发烧友、业余爱好者以及收藏家,而不属于政策制定者、银行家与商人。尽管白银仍可对冲通货膨胀,并可在危机时期作为投资品,但在大众的思维里,黄金仍牢牢占据着重要的地位。一些极端的黄金支持者甚至主张回归金本位制,将他们眼中失控的货币体系带回正轨。但没有人提议回归银本位制。白银在整个20世纪中成为一种被遗忘的货币金属。

书内插图 | 中央造币厂1933年3月生产的钱币

但在很长的一段时间内,白银一直是货币。自从16世纪人们在南美洲山区发现这种金属以后,西班牙银元(以及后来的墨西哥银元)在世界商业的往来中流通了数百年。其中许多银币在明朝(1368~1644年)和清朝(1644~1912年)最终流向了中国。当时,银价吸引了全世界矿工、商人、政治家、投机者和知识分子的关注。但在世界历史的教科书中或课堂上,我们讨论的常常是白银时代的开始,而不是终结。

世界历史上的白银时代从19世纪70年代开始,至20世纪30年代走到了尽头。当时及后世的学者强调是白银某种内在的劣质性导致其时代的终结,但真实原因并非如此,而是帝国主义在东亚的竞争与当时中国不同时期政府的国家建构之间的互动。当世界上大部分国家都采用某种形式的金本位制时,中国仍是使用白银人口最多的国家。然而,当时中国并没有统一的国家货币,也没有一个统一的货币标准,而是许多标准同时存在于市。各种类型的白银与各类金融机构发行的铜币和纸币一起流通。转手钱币或银锭必须经过称重并被检验。一位中国学生在1910年写道:“钱币制度(如果我们可以将其称为一种制度的话)是多么笨拙,多么复杂!”所有的交易都是“斗智斗勇”。南京国民政府在1935年决定放弃白银,并创造了一种基于外汇的新货币——法币。这成为中国历史乃至世界历史上的一个关键时刻。

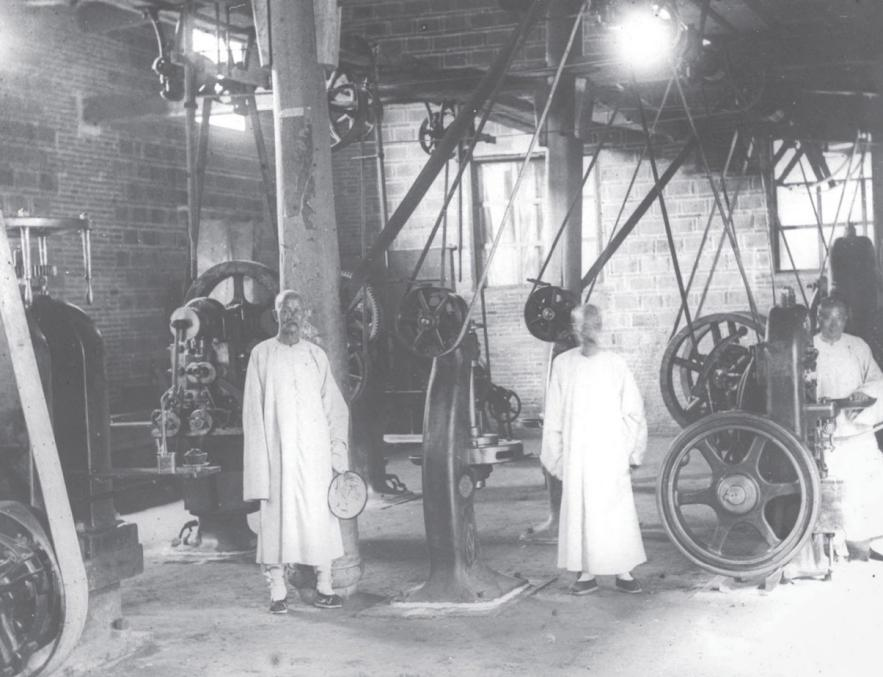

书内插图 | 1898年成都安装到位的铸币机器

中国货币的历史听起来像是一个仅关注钱币学且充满艰深细节的主题。但事实并非如此,国际政治风云变幻,社会经济衰退,这是一段充满机遇与不确定性的戏剧性历史。这段历史将带领我们从云南的铜矿、路易斯维尔(Louisville)的面包店、四川的铸币厂一路探寻到华盛顿特区或北京的政府办公室,以及康奈尔大学、普林斯顿大学、耶鲁大学的教师办公室。我们会遇到中国的政治家、美国的经济学家和上海造币厂的工人。这当中有些人物我们很熟悉,而另一些则很陌生。这些地点和人物看似毫无关联,但一个重要的问题却将他们联系起来:中国应该如何改变它的货币体系?本书对世界各地的官员、商人和经济学家对这个问题的回应进行了追溯。

在更广泛的层面上,《中国与白银时代的终结:1873~1937》展示了所有货币制度变革的偶然性。货币制度变革的目的是将货币非中性化,但在大多数社会中变革效果往往截然相反:现行的货币安排被中性化,并成为唯一可能的方式。在主张效率和交换便利的经济力量影响下,这是一种必然结果。在全球舞台上看待中国历史,我发现了一个与我们自身截然不同的货币、精神与物质世界。

书内插图 | 上海造币厂厂址

在人类历史的大部分时间里,特别是19世纪早期之前,货币在现实生活中呈现的一些特点在我们现在看来显得很陌生:“国内外货币同时流通;小面值货币未能很好地融入官方货币体系,国内正式发行的货币也远未统一或标准化。”这些情况体现了“小改革的大问题”。长期以来,政府无法在不亏损的情况下,以稳定的质量标准大量生产小面值硬币。正如政治经济学家埃里克·赫莱纳(Eric Helleiner)所描述的那样,在19世纪中叶,新兴的民族国家开始创立在境内使用的领土(或国民)货币。政府停止了外币在其境内的流通,将小面额的钱币完全纳入货币体系,并建立了统一的货币标准。一系列经济和政治动机共同影响了这一趋势。首先,统一领土货币可以降低商人的交易成本,提高“国内经济的一致性”。其次,领土货币使政府能够控制货币供应,管理宏观经济环境。再次,国民货币的产生使政府更易于管理日益复杂的公共财政体系。最后,使用领土货币可以加强民族国家的国家认同。这些动机与技术进步一起,在一定程度上塑造了我们今天所处的货币世界。

《中国与白银时代的终结:1873~1937》通过对中国史、美国史、经济史和世界史相关争论的探寻,研究了清朝、北洋政府(1912~1928年)和南京国民政府(1927~1949年)对创造一种领土货币的尝试,以及白银在这个过程中的作用。

(节选自引言)

新书速递

(点击封面跳转至小程序购买)

中国与白银时代的终结,1873-1937

[美]奥斯丁·迪恩(Austin Dean) 著

葛宇亮 译

2025年1月出版 / 定价89.00元

ISBN 978-7-5228-2694-3

社会科学文献出版社-索·恩

内容简介

19世纪末,世界上大部分国家都实行金本位制,中国则是使用白银人口最多的国家。然而中国并没有统一的国家货币,银币和银锭均可流通,每一笔交易都成了一次“智慧的较量”。中国应如何改革其货币体系?中外官员、银行家、商人、学者和记者提出了各种方案。

中国的货币改革远非一个简单的技术问题。在19世纪末和20世纪初,当中国试图建立其统一的货币标准时,美国、英国和日本都为了各自利益,企图主导中国货币改革的方向。对此,作者有力地指出,世界历史上白银时代的终结其实是列强在东亚的利益竞逐和中国不同时期国家构建之间相互作用的结果。

作者简介

[美]奥斯丁·迪恩(Austin Dean),内华达大学拉斯维加斯分校的历史学教授,主要研究方向为中国近代经济史。

译者简介

葛宇亮,毕业于上海外国语大学翻译专业(英语、西班牙语),曾在联合国秘书处、联合国开发计划署等国际组织从事翻译工作,并协助完成多部出版著作的翻译及校审工作。

目 录

( 上下滑动浏览 )

专家推荐

这部著作清晰论述了世界史上的一个重大主题:美洲白银与中国对白银需求的结合促成了第一个全球经济时代的形成。同时,这本书也是第一部系统研究这个时代如何结束的学术著作。

——马克·梅茨勒(Mark Metzler),华盛顿大学

奥斯丁·迪恩考察了“白银时代”结束时的政治和经济动态……迪恩的研究遵循两条线索:列强之间相互竞争,企图推动中国的币制改革朝有利于自身既得利益的方向发展;而中国国内的辩论和一系列政治谈判,也在积极促进国内改革措施的制定,力求创建统一的货币标准。

——《美国历史评论》

策划:张思莹

编辑:丁曼泽

审校:柳 杨