新书 | 华北平原:一部被遗忘的水乡史诗

驱车穿越华北平原,眼前是无垠的麦田与林立的高楼。但若将时光倒转三千年,这里却是“九河下梢,淀泊相连”的东方威尼斯。考古学家在河北藁城台西商代遗址发现的木桨、邯郸涧沟龙山文化层中的渔猎工具,无声揭示着这片土地的水乡基因。本文通过《京津冀地区环境史》最新研究成果,揭开华北平原从“千湖之国”到“渴地求生”的生态史诗。

第一章

水铸文明:华北水乡的全盛时代

1.1

地质馈赠:盆地里的海洋记忆

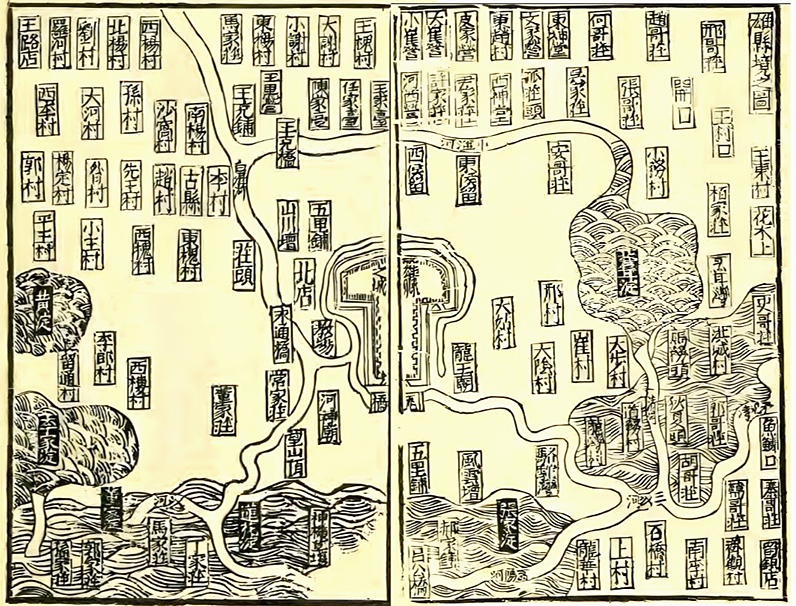

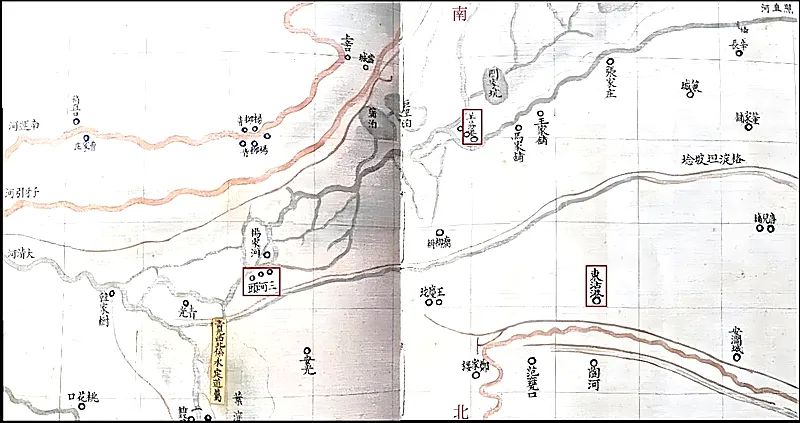

6500万年前的华北断陷盆地,为水乡形成奠定地质基础。全新世大暖期(距今8000-3000年)年均气温较今高2-3℃,年降水量多200-300mm,白洋淀水域面积达10000平方公里(图4-2),相当于今鄱阳湖的2.5倍。在任丘姜各庄遗址,出土的麋鹿骨骼占兽骨总量的73%,印证了《周礼》“其浸淶、易”的记载。

图4-2 | 嘉靖《雄乘》附《雄县境之图》

1.2

战国水网:西门豹治邺的生态遗产

魏文侯时期(公元前445年),西门豹在邺城(今临漳)开凿12条引漳灌渠,形成“水旱从人”的灌溉体系。考古发现的渠首遗址显示,渠宽达15米,深3米,采用“木囷截流”技术。这项工程使盐碱地亩产增至1.5石(约90斤),较改造前提升300%,催生了“亩钟之田”的传说。

1.3

唐宋盛景:北方的水运帝国

唐代永济渠(大运河北段)开通后,沧州成为“帆樯如林,百货山积”的漕运枢纽。宋代《元丰九域志》记载,河北东路有盐场18处,年产盐150万石。在文安洼东淀遗址,出土的宋代沉船装载着磁州窑瓷器、江南稻米和辽东人参,见证着"北船南货"的贸易盛况。

第二章

沧海桑田:千年水系的消亡之谜

2.1

自然之手:黄河改写的生态剧本

公元前602年黄河首次北徙,开启了华北湖泊的淤积进程。北宋庆历八年(1048年)商胡决口,黄河主流北移,年输沙量达16亿吨。在宁晋泊湖心钻探显示,7米厚的沉积层中,北宋文化层突然消失,被2米厚粉沙层覆盖——这正是黄河夺淦入湖的铁证。

2.2

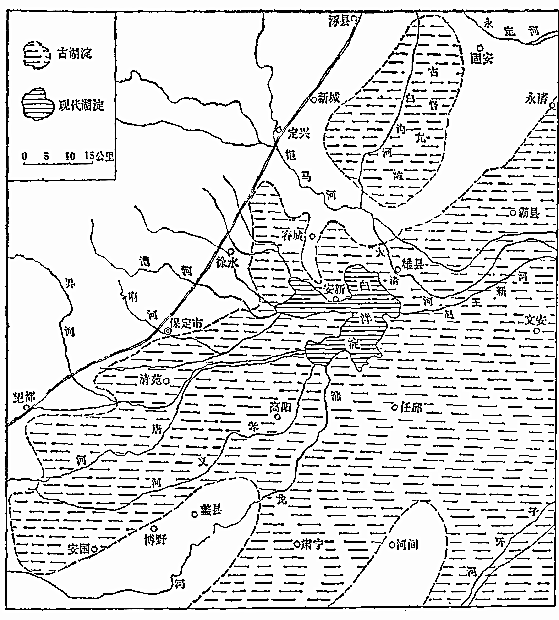

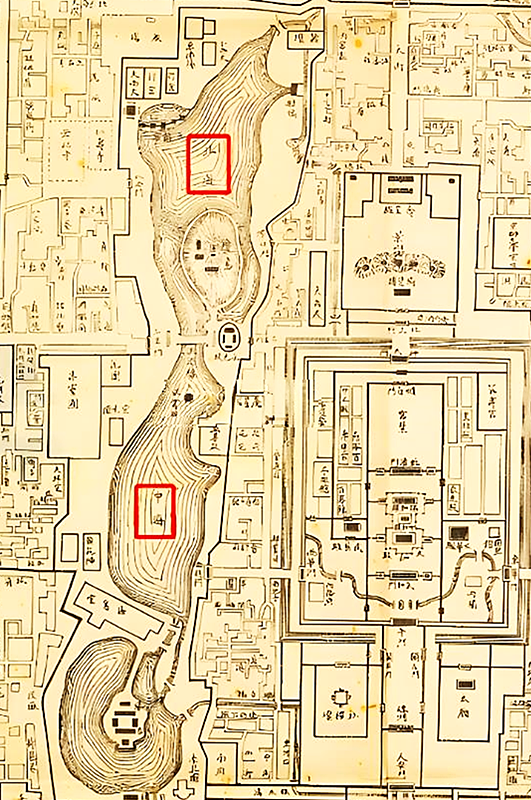

军事工程:水长城的生态代价

为抵御契丹骑兵,北宋在雄州(今雄安)至霸州(今霸州)构建“塘泺防线”(图4-3)。据《宋史·河渠志》记载,该工程"深不可行舟,浅不可徒涉",涉及19处淀泊、30条河流,水域面积达1500平方公里。但人为壅水导致泥沙加速沉积,白洋淀年均淤高3厘米,为明清萎缩埋下伏笔。

图4-3 | 光绪《畿辅通志·安州图》之安州淀泊

2.3

围垦狂潮:明清时期的生态转折

明万历年间推行“屯田养兵”,文安洼年围垦超5万亩(表10-1)。清乾隆帝巡视畿辅时惊叹:“昔年淀泊,今皆禾黍。”地方志记载,安州(今安新)在1700-1850年间,耕地占比从38%增至72%,湖泊面积缩减60%。永定河筑堤(图9-1)虽遏制洪灾,却使下游年均淤高5厘米,形成“地上悬河”。

图9-1 | 三河头一带的河道与聚落

第三章

水退城起:环境变迁的文明烙印

3.1

城市密码:北京城的“水基因”

金中都引卢沟水(今永定河)入城,造就“七十二泉”景观;元大都依托白浮泉构建“水上都城”,什刹海成为漕运终点(图4-13)。但过度开发导致明初白浮堰断流,郑和下西洋船队所需的巨木,不得不远赴川黔采伐——这恰是西山森林消失的转折点。

图4-13 | 《北京颐和园八旗兵营图》(晚清)之昆明湖与万寿山

3.2

地名密码:消失水域的文化胎记

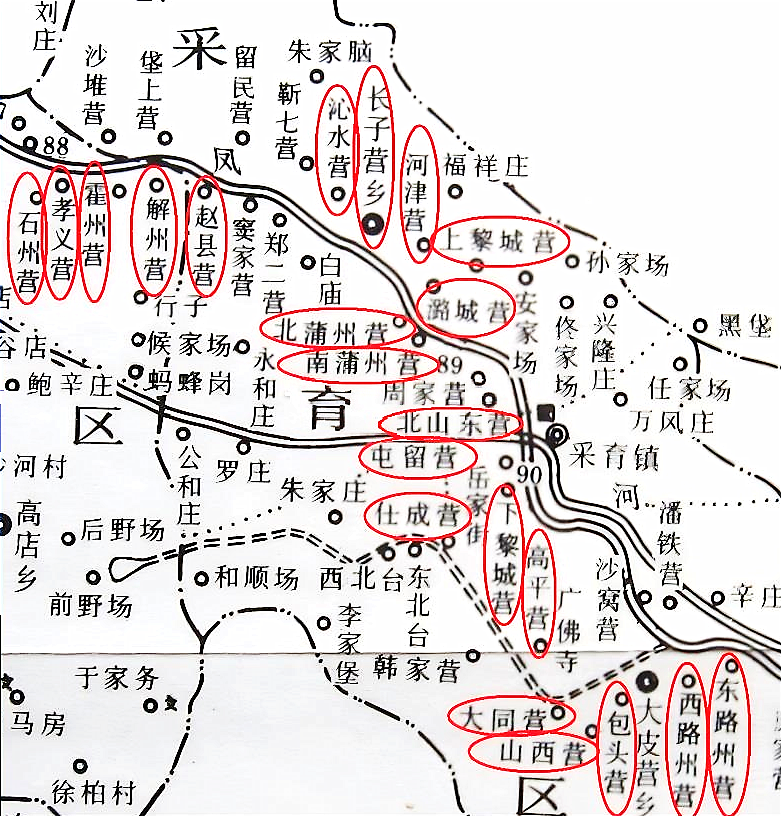

在雄安新区,“南河村”距现河道15公里,“烧车淀”已成陆地;天津“塘沽”原名“塘沽洼”,静海“团泊”实为古湖遗迹。研究显示,京津冀带“沽”“港”“泊”字地名达1276处,构成独特的水文地名群(图10-2)。

图10-2 | 采育凤河两岸以明代山西等州县命名的聚落

3.3

生态警示:盐碱地的无声控诉

过度开发引发次生灾害:1850年沧州盐碱地占比达41%,“春天白茫茫,夏天水汪汪”成为民谚。1939年海河大水,被淹农田中87%为围垦湖床,印证了《畿辅安澜志》“夺淀为田,终受其害”的预言。

第四章

重生之路:现代治水的生态启示

4.1

工程奇迹:新中国的水利长征

1958年启动的“根治海河”工程,10年开挖53条河道,修建21座大型水库。官厅水库使永定河洪灾频率从3年一遇降至百年一遇。但代价沉重:白洋淀1966-1983年出现连续5年干淀,生态系统濒临崩溃。

4.2

生态觉醒:白洋淀的复活密码

2017年雄安新区设立后,实施“引黄补淀”“退耕还湿”工程。卫星监测显示,白洋淀水位从6.5米恢复至7.4米,水域面积扩大68%。2021年观测到青头潜鸭等珍禽23种,较2015年增加15种,生态廊道正在重生。

4.3

未来挑战:地下水的救赎之路

华北地下水超采形成7万平方公里漏斗区,最深达42米(衡水)。南水北调中线年均输水95亿立方米,但研究表明,要恢复1980年代水平,需持续补水30年以上。这警示我们:生态修复远比破坏漫长。

结语

寻找人水共生的中国智慧

从良渚水坝到都江堰,从白浮泉引水到南水北调,中华民族始终在与水对话。站在白洋淀观景台,看着智能监测系统实时跳动的生态数据,我们终于懂得:真正的文明,不是征服自然,而是读懂大地记忆,在发展与保护间找到平衡点。这片土地的水乡记忆,终将在生态文明的新纪元中,续写绿色篇章。

新书速递

(点击封面跳转至小程序购买)

京津冀地区环境史

孙冬虎 李诚 吴文涛 高福美 许辉 著

2024年12月出版 / 定价158.00元

ISBN 978-7-5228-4250-9

社会科学文献出版社

内容简介

京津冀地区的环境变迁深受自然因素与人类活动的共同制约,历史上为解决城市水源、燃料获取、建材供应、农田水利、盐碱治理、河道疏浚等问题而进行的资源开发与环境改造成就显著,同时也付出了日渐沉重的生态代价。曾经葱郁的太行山、燕山地区森林被过度采伐,以白洋淀为代表的湖泊沼泽群逐渐萎缩或湮废。明清以来的永定河筑堤保障了北京的安全,却也把河道决溢成灾之祸移至下游地区;国都经济命脉大运河的畅通,则以开辟水源与河道清淤所耗费的巨大民力为前提。地震造成的环境破坏一向难以预料,现当代的水利工程也不免利弊并存。《京津冀地区环境史》旨在展现人与环境的互动过程以及由此产生的正反两方面的环境效应,为当代区域环境治理和生态文明建设提供历史借鉴。

作者简介

孙冬虎,北京市社会科学院历史所二级研究员,北京市文史研究馆馆员,兼任北京史研究会会长等。从事历史地理、地名学、区域史研究,著有《北京近千年生态环境变迁研究》《北京地名发展史》《京津冀地缘关系史》《北京历史人文地理纲要》《古都北京人地关系变迁》《北京交通史》等二十余部,发表论文百余篇。

李诚,北京市社会科学院历史所助理研究员,从事历史地理、区域史、古地图研究,著有《德国普鲁士文化遗产图书馆藏晚清直隶山东县级舆图整理与研究》《京津冀地缘关系史》等,发表论文数十篇。

吴文涛,北京市社会科学院历史所副研究员,兼任北京古都学会副会长等。从事历史地理、区域史研究,著有《北京水利史》《北京城市史·环境交通》《历史上的永定河与北京》《北京历史自然灾害研究》《丰台的花乡与园林》《古都北京人地关系变迁》等,发表论文数十篇。

高福美,北京市社会科学院史志学所副所长、研究员,兼任北京古都学会秘书长等。从事经济史、地方史志研究,著有《北京经济史》《清代沿海贸易与天津城市商业研究》《古都北京人地关系变迁》《京津冀地缘关系史》等,发表论文数十篇。

许辉,北京市社会科学院历史所副研究员,兼任北京史研究会秘书长等。从事古代史、区域史研究,著有《北京民族史》《北京历史人文地理纲要》《北京交通史》等,发表论文数十篇。

目 录

( 上下滑动浏览 )

策划:王展

编辑:张思莹

审校:柳杨